近日流傳的上海市某法院的一個民事判決書,在幣圈還是引起了一定的爭議,主要體現在對於虛擬貨幣買賣行為的民事裁判規則的理解與適用。劉律師雖然是以幣圈的刑事辯護為主,但是很早也有關注並研究國內自2021年“9.24通知”以來的幣圈民事裁判,借本文對於上海某法院的判決發表一下自己的看法。

(圖片來源網絡,侵刪)

一、案情簡介

首先需要說明,劉律師並未看到完整的判決書,但是從已有的內容看,基本上可以勾勒出這個虛擬貨幣買賣/投資糾紛的基本情況:

2021年張某(原告)和沈某(被告)經人介紹認識,沈某向張某推銷自己代理的虛擬貨幣理財產品(判決書表述為「'U'理財產品」),張某就分兩次向沈某轉帳(人民幣)XXX元購買U幣理財產品,以某項退款;某轉帳給張某部分款項,餘款一直未退,張某遂將沈某起訴到法院。

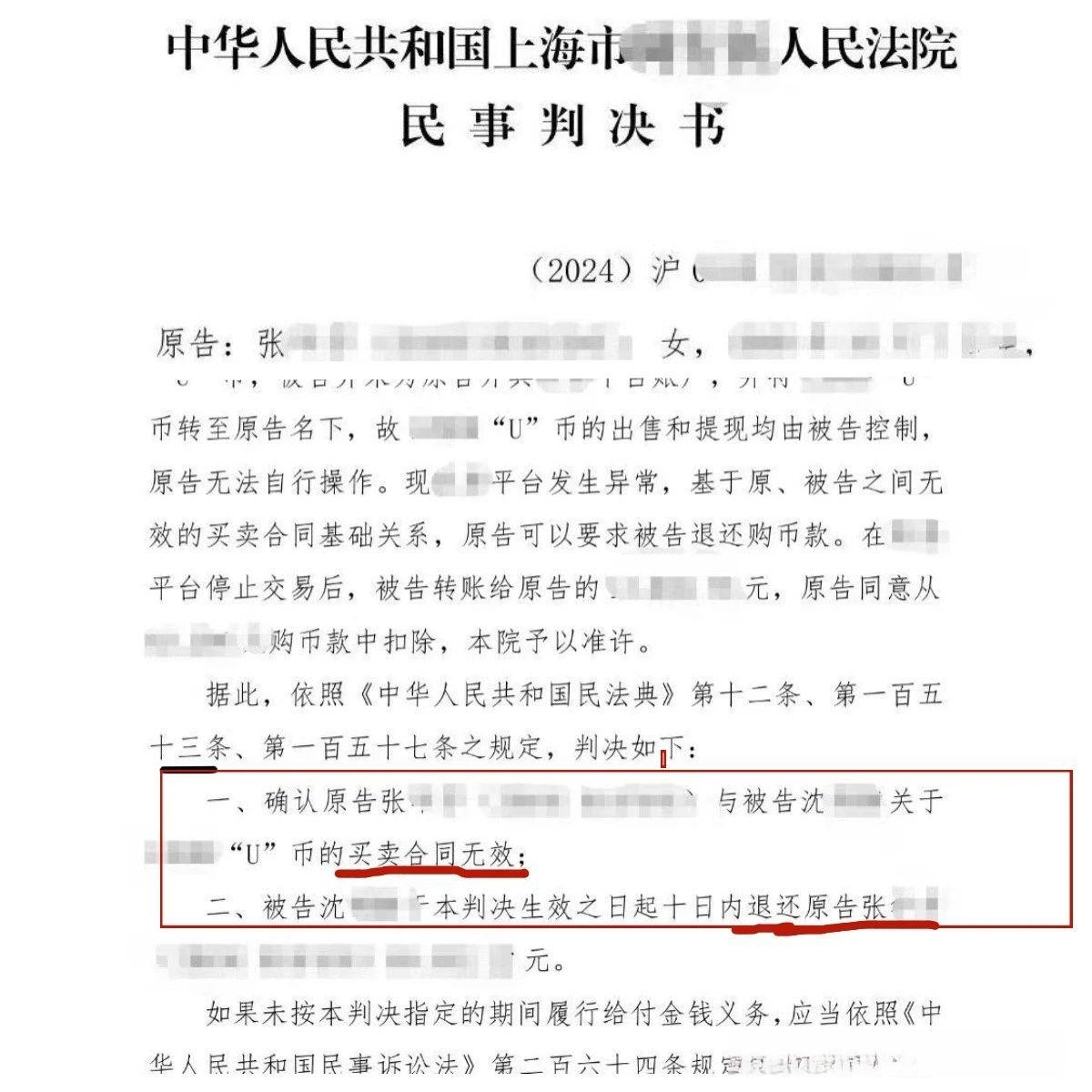

二、法院判決

法院認為根據「9.24通知」等相關規定,任何人不得在我國從事虛擬貨幣的發行融資、買賣、兌換等業務,被告沈某向原告張某推銷的虛擬貨幣理財,「行為性質屬於從事非法金融活動,違背公訴良俗」;

且法院又認為,被告沈某在收取原告張某的款項後,並沒有為張某開設理財平台的交易帳戶,沒有將U幣(理財產品)轉移至張某名下,而是均由沈某自己控制U幣的出售和提現,張某並不能自行操作。由此,在理財平台異常,無法交易時,對於張某的損失,應由沈某承擔責任。

最終,法院判決認定張某與沈某之間的U幣買賣契約無效,且沈某要在判決生效十日內退還張某購幣的款項XXX元(扣除已經歸還部分)。

三、律師分析

首先,在當下法院能夠受理虛擬貨幣類民事案件,並且做出判決還是很不容易的。也可能是因為原告是給付人民幣的一方,如果本案中原告支付的是虛擬貨幣,那麼法院受理立案這一步可能就很難;

其次,對於支付人民幣的一方購買U幣理財,當理財目的不能實現時,法律到底該怎麼救濟?我們知道“9.24通知”裡面確實有規定:“任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品,違背公序良俗的,相關民事法律行為無效,由此引發的損失由其自行承擔。”

上海某法院在判決書中分析到了「相關民事法律行為無效」這一部分,但好像是忽略了「由此引發的損失由其自行承擔」這句話。我的理解是因投資虛擬貨幣導致的損失應當由投資人自行承擔,而不是由被委託的代投資人承擔(在本案中也就是沈某);當然,法官也陳述了他的理由:沈某並沒有將虛擬貨幣交給張某控制,而是自行控制,由此因為投資平台經營異常導致的風險,也應由沈降。我認為這其實是一種變相的“兜底條款”,如果張某和沈某約定了張某購買的U幣由沈某代為管理、投資,而且經營平台的異常又不是因為沈某導致的話,張某的損失應是由其本人承擔,因為投資虛擬貨幣的人是張某而不是沈某。

最後,即使在民商事案件中法官具有極大的自由裁量權,又或者考慮到公平原則,需要沈某為張某的損失承擔責任,也應當根據現有的規定來——根據《全國法院金融審判工作會議紀要(徵求意見稿)》第八十四的規定:

當事人雙方在合約中約定,委託人以自己的名義在虛擬貨幣交易平台上登記註冊帳戶,委託受託人從事投資活動的;或者委託人直接將資金交付給受託人,由受託人以自己的名義或實際上借用他人名義從事投資管理的,可認定雙方成立委託投資合約。合約簽訂在《關於防範代幣發行融資風險的公告》(2017年9月4日)發布之後的,因代理事項違法,人民法院應認定委託合約無效。對委託人因此所受的損失,可以將委託事項的發生原因作為確定過失程度主要考慮因素,由當事人分擔。

由此,我們至少可以確定;第一,張某與沈某簽訂的並非虛擬貨幣買賣合同,而是委託投資合同;第二,張某與沈某簽訂的合同發生在“9.4公告”以後,根據前述規定,對於張某的損失,應當考慮張某某和沈某不同的過錯比例,由雙方共同承擔,而非只由某某一方承擔一方承擔。

四、結語

不過,這個案例畢竟只是民事糾紛,劉律師也並非沈某的律師。身為張某及其律師在這個案子裡還是爭取到了很好的結果,如果我是張某的律師也會盡全力爭取法院能夠判決沈某將全部投資款返還。

上海法院的這個案例雖然並不具有非常典型的代表性,甚至站在客觀、中立的立場,劉律師認為判決還是具有很大的爭議,但回過頭來說,如今法院能夠受理虛擬貨幣類民事糾紛已實屬不宜,各位如果有此類糾紛的,可以將上海法院的判決作為一個參考,督促當地法院也能夠立案審理。