作者: Botanix Labs

原文連結: https://botanixlabs.xyz/en/blog/the-current-landscape-of-bitcoin-scaling

在開發Botanix 的過程中,我們不斷在問自己一個問題:建構在比特幣之上的系統,真的可以被稱為側鍊或二層(L2)嗎?這是一個複雜的問題,因為從技術角度來看,基於當前的能力,比特幣並不能像其他生態系統那樣充當真正的L1 來承載L2。通常,L2 依賴部署在底層的智慧合約來驗證證明。例如,在以太坊生態中,L2 的驗證由智慧合約中的確定性函數執行,該函數由所有以太坊節點在處理交易時執行。

比特幣的情況則既更簡單,也更複雜。關於比特幣上的L2 討論往往令人困惑。與原生支援圖靈完備和表達能力的以太坊不同,比特幣當前的能力極為有限,哪些事情是技術上可行的、哪些是不可行的,充滿細微差異。正因為如此,建立在比特幣之上的系統實際上並不具備嚴格意義上的L2 或側鏈功能。那麼為什麼我們更傾向於將其稱為「比特幣鏈」(Bitcoin Chains),而不是擴展(Extensions)或二層(L2)?原因在於,這些建立在比特幣之上的鏈通常擁有獨立的運行邏輯,並圍繞著這個構建出各自的生態系統。

比特幣並不像以太坊那樣支援智能合約。任何複雜邏輯都必須透過建構在其之上的結構來實現。因此,比特幣本身無法直接驗證證明,也無法維護智能合約的狀態。大多數類型的證明體積太大,無法上鍊—— 比特幣交易僅允許攜帶80 位元組的任意資料。類似Starkware 的m31 解決方案高度專門且封閉。即使你設法將某種證明或狀態更新發佈到比特幣上,其過程更像是樂觀型打包(Optimistic Rollups)。但等待一整週時間來解決詐欺證明既不現實,也不可接受;而依賴第三方橋接又會引入延遲和信任假設,這兩者在比特幣原生環境中都不理想。

與比特幣的交互僅限於有ScriptPubKey 的未消費的交易輸出(UTXO) 和BTC 的轉帳交易。 OP_RETURN 指令只能攜帶80 位元組數據,根本無法支援複雜資料結構的交互作用。正因為這些限制,除非協議發生重大變化(例如硬分叉),否則很難讓比特幣具備完整的L1 支援L2 功能。而這類修改不僅需要極高的社群共識,也可能損害比特幣作為資產的獨特性和價值定位。例如,引入OP_CAT 等新指令的提案(如CatVM)至今仍未達成廣泛共識。即便有共識,一個BIP(比特幣改進提案)從提出到激活,往往需要數年時間。

正因如此,Botanix 的目標是基於「當前的比特幣」進行構建,而不是試圖強行將其轉化為L1,或推動激進的協議變更。這種路徑之所以可能,是因為我們採用了Spiderchain 技術和一個由協調者組成的網路。那麼,目前比特幣之上正在建構的生態系統到底發展到什麼程度呢?

背景:比特幣鏈(L2)的新興圖景

儘管上述限制客觀存在,大多數項目仍然傾向於將自己稱作“L2”,將這一術語當作通用標籤。其中最早聲稱自己是比特幣L2 的項目之一是Stacks。雖然Stacks 將資料錨定在比特幣上並與BTC 交互,但它本質上是一個擁有自身共識機制的獨立區塊鏈。另一個例子是BounceBit,該專案因為其共識機制中使用了BTC(與原生代幣一起),就被歸類為比特幣L2。但這其實並不準確。從架構上看,它更接近一種再質押(Restaking)模型,運行在自己的鏈上,比特幣的作用僅限於間接參與。

不過,讓比特幣「活起來」——讓它不僅僅是一個價值儲存工具,而是能「做更多事情」的資產,這個願景早已吸引了許多開發者的注意。隨著2022 年開啟的新一輪超級週期,這個願景也變得愈發重要。雖然以太坊在本輪週期中從底部到頂部漲幅約為4 倍,但比特幣儘管動作較慢、更“笨重”,漲幅卻達到6 倍。這動態十分有趣,不是嗎?它進一步強化了比特幣在Web3 世界中作為主導資產的地位。

來源: https://app.artemis.xyz/

從價值利用指標如TVL(鎖倉總價值)來看——這間接反映了底層資產在生態系統中的使用程度——比特幣與其他網路的對比更加顯著。 TVL 代表的是一個生態的價值承載能力,既包括其上層構建的應用,也包括底層資產在運行於該基礎鏈之上的L2 中的利用情況。

目前,比特幣在去中心化應用的TVL 僅為55 億美元,而其FDV(完全稀釋估值)卻高達驚人的1.74 兆美元。這意味著,只有極少一部分比特幣的價值真正實現了鏈上利用。反觀以太坊,其在DeFi 應用與質押基礎設施(如Lido、EigenLayer、Rocket Pool 等)中的TVL 達到489 億美元,相比其2280 億美元的FDV,已經有相當大比例的資產在積極參與生態運行。

對比之下,差距一目了然。 Solana 的TVL 相較其FDV 也處於較高水準——82.5 億美元對比760 億美元。你看這個差距就知道了! Solana 是82.5 億vs 760 億,而比特幣則是58 億vs 高達1.73 兆的估值!這正是比特幣生態在價值利用上存在巨大成長潛力的體現。

公鏈 | 完全稀釋估值(FDV) | 鎖倉總價值(TVL) | TVL/FDV 比例 |

Ethereum | 2,280 億美元 | 489 億美元 | ≈ 21.45% |

Solana | 760 億美元 | 82.5 億美元 | ≈ 10.86% |

Bitcoin | 1.74 兆美元 | 58 億美元 | ≈ 0.33% |

來源: DefiLlama, Coinmarketcap

確實是一個非常鮮明的對比,不是嗎?這恰恰凸顯了比特幣生態中巨大的上行空間——也正是這種潛力,吸引了像Botanix 這樣的協議開發者在比特幣之上建立專案。

同時,也存在一些因素,在推動Botanix 這類技術創新的同時,又可能反過來放緩整個比特幣生態的發展。這種「悖論」體現在BTC 持有者的典型心態上:他們習慣長期將資產存放在冷錢包中,而不是像以太坊的DeFi 用戶那樣頻繁與協議互動。相較於以太坊用戶積極參與質押、借貸、流動性挖礦等活動,BTC 持有者更重視資產安全、自主管理,並且高度堅持比特幣的原教旨價值觀。

這也是為什麼許多基於非比特幣原生鏈的「合成BTC」或「跨鏈BTC」版本始終難以獲得主流採用的原因之一。比特幣用戶普遍對非原生鏈上的生態缺乏信任,認為那不是真正「錨定」比特幣網路的東西。

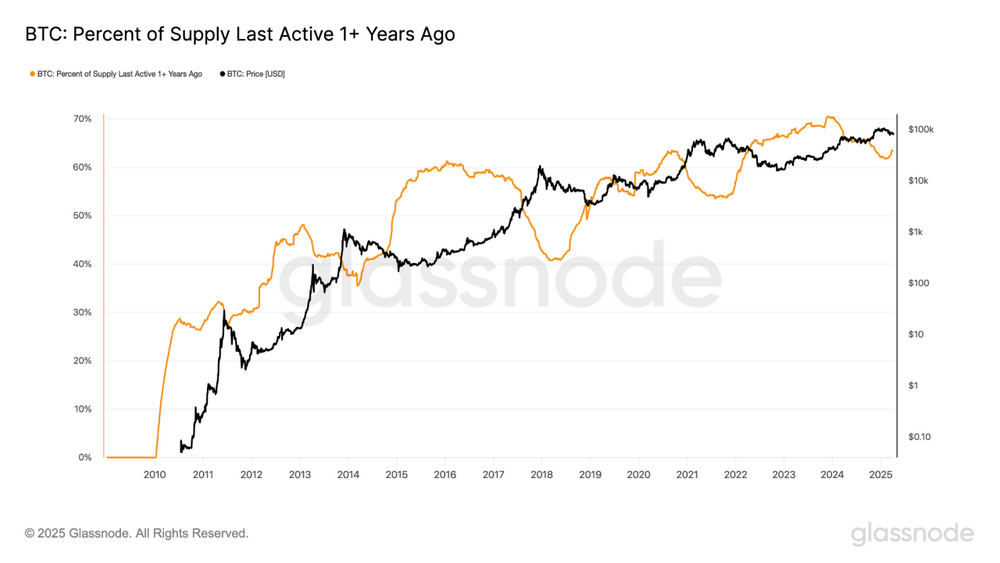

BTC 的內在價值主要體現在其「長期價值儲存」功能。數據顯示,目前約有60% 到70% 的比特幣在過去一年中從未發生過鏈上轉移,而這一比例還在持續上升,反映出長期持有者(HODLer)的穩固存在。 2024 年11 月,該比例一度創下新高,達70.54%,儘管在隨後BTC 價格上漲的過程中,這一數值略有下降。

資料來源: https://studio.glassnode.com/charts/supply.ActiveMore1YPercent?a=BTC&category=&zoom=all

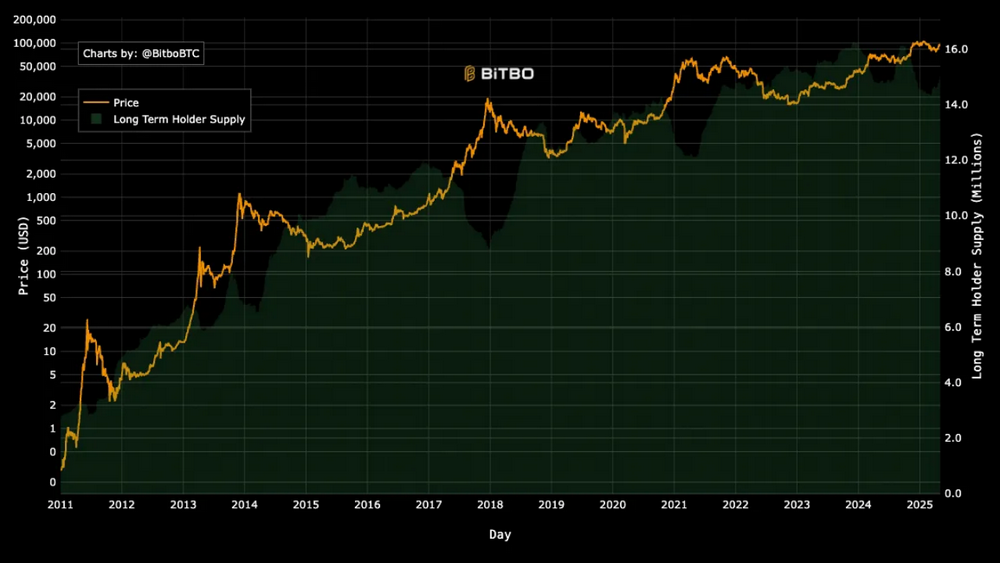

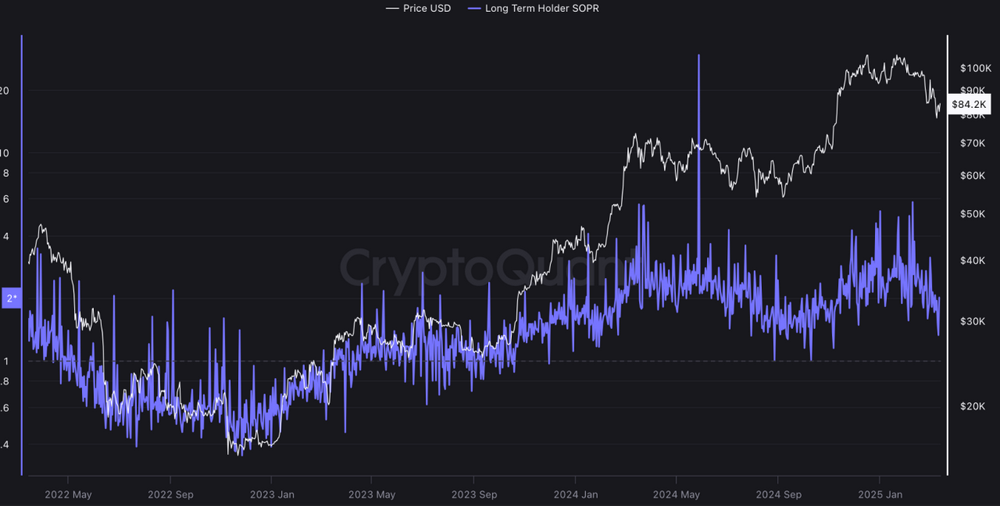

此外,從長期持有者供應量(Long-Term Holder Supply)和已花輸出獲利比率(Spent Output Profit Ratio, SOPR)的全球趨勢圖來看,也顯示出持續成長的態勢。這表明比特幣正吸引越來越多的長期持有者,進一步鞏固了BTC 作為「長期財富儲藏工具」的價值。這種趨勢的根源在於:比特幣區塊鏈是目前最去中心化、最健壯、無需信任、抗審查能力最強的網絡,正是這些特性確保了BTC 成為全球最安全的資產之一。

來源: https://charts.bitbo.io/long-term-holder-supply/

來源: https://charts.bitbo.io/long-term-holder-supply/

從另一個角度來看——這些動態的變化也提示我們:新的比特幣持有者可能開始將BTC 視為「可流通資產」而非純粹的儲值品。但問題來了:這些用戶是否願意與打包資產(如WBTC)打交道,還是仍然偏好更直接地使用「原生比特幣」?要回答這個問題,我們需要看看目前Bitcoin Chains(比特幣鏈/L2)生態在上述背景下的發展態勢。

Bitcoin Chains(L2)生態正在起飛

最初,比特幣上的生態系統發展遠早於以太坊透過Layer 2 進行擴容的歷史。 Lightning 網路比Plasma 早出現3 年,比最早的rollup 早5 年,已在去中心化支付擴展性方面取得進展。但它繼承了許多設計局限性,例如互動性(用戶必須在線才能接收付款)、在多方場景下的支付路由複雜性,以及複雜的入金和出金流動性要求。

部分問題被另一種名為ARK 的Layer 2 協議所緩解。 ARK 引入了ASP(Ark 服務提供者)以私密方式在用戶之間結算付款,同時仍允許在主鏈上無信任地贖回比特幣。然而,由於尚未引入covenant(契約)機制,ARK 仍面臨互動性限制,同時其對資本的高需求也使該協議效率不高。

先前這些基於比特幣的鏈在支付場景中確有用武之地,但仍面臨擴展瓶頸,幾乎沒有嘗試為比特幣增加額外功能。隨後,出現了更複雜、更具功能性的設計。同時,一些複雜的解決方案也在並行發展:Rootstock 於2015 年推出,而Stacks 最早可追溯至2013 年。不過,它們的開發之路漫長。

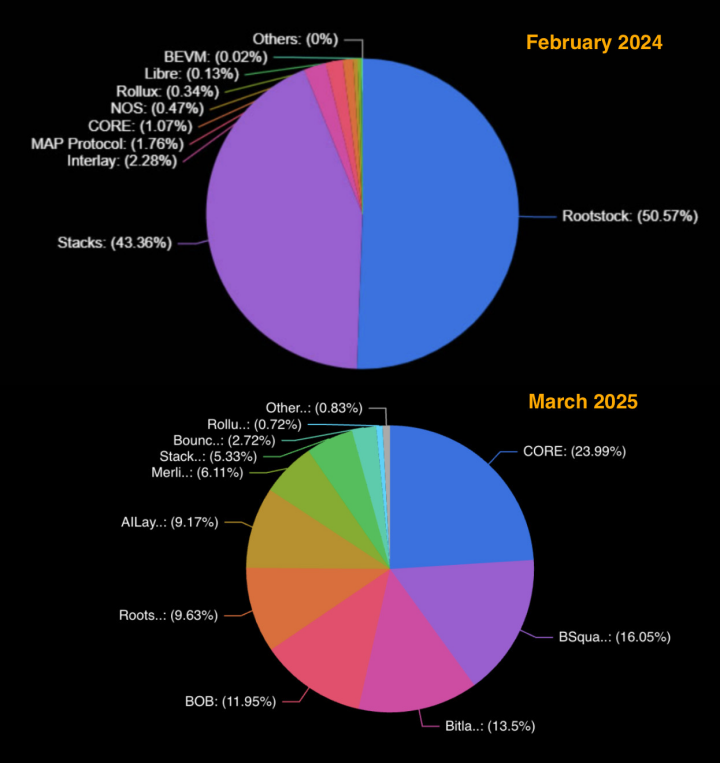

直到兩年前,比特幣在去中心化應用程式中的存在感仍然很弱。 2023 年初,僅有數億美元的BTC 部署在DeFi 中——相較於比特幣龐大的市值,這只是滄海一粟。但到了2024 年,一切都改變了。最早嘗試為比特幣引入可程式性的項目包括Rootstock 和Stacks。根據DefiLlama 的數據顯示,2024 年上半年,Rootstock 託管約2.94 億美元的BTC,而Stacks 則託管了約2.89 億美元,兩者合計達5.7 億美元。 2024 年,隨著新玩家的加入,比特幣生態的格局發生了重大調整。 2024 年2 月時,Rootstock 和Stacks 佔據了超過94% 的總鎖倉量(TVL),但到了2025 年3 月,這一格局已經變得多元化許多。

來源: DefiLlama data, en.coin-turk.com

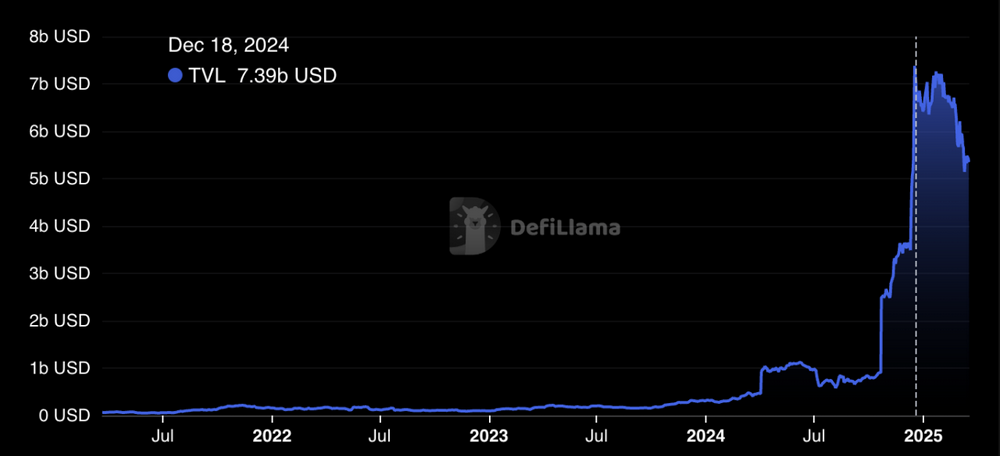

在這樣的背景下,到2024 年年底,比特幣的鏈上總鎖倉量(TVL)激增了超過20 倍——從2024 年1 月的3.07 億美元飆升至12 月的65 億美元,一年之內暴漲超2000%。這不僅僅是成長,而是比特幣在鏈上金融領域的真正爆發時刻。 TVL 在2024 年10 月開始上升,並在12 月達到最高點73.9 億美元。這一切為何發生?

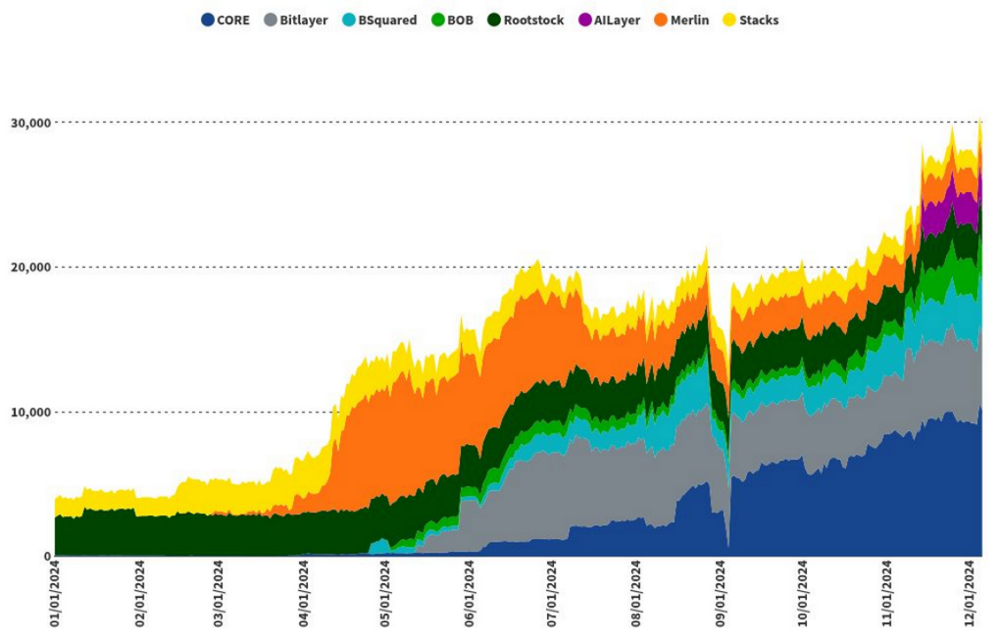

來源: DefiLlama光是2024 年,比特幣生態系統的成長就高達600%,總鎖倉BTC 數量突破30,000 枚,相當於近30 億美元的資產積極用於各類擴容解決方案。訊息非常明確——比特幣正在演化。它已不再只是一個價值儲存手段,而是逐漸成為鏈上經濟不可或缺的一部分。

來源: https://www.vaneck.com/corp/en/news-and-insights/blogs/digital-assets/matthew-sigel-vanecks-10-crypto-predictions-for-2025/

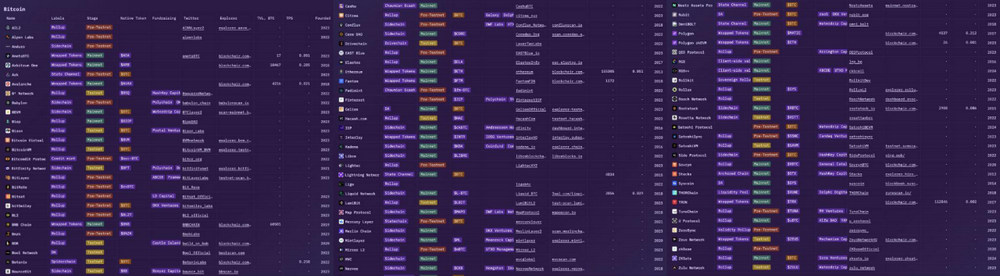

與此同時,Rootstock 和Stacks 的市場地位開始下滑,逐漸被更先進、更具功能性的協議所取代。比特幣的可程式層解決方案迅速爆發,推動比特幣DeFi 邁入全新時代。根據L2Watch 的數據顯示,如今已有超過75 個基於比特幣的專案正在開發中,涵蓋相容EVM 的鏈、rollup 方案以及全新設計的側鏈。這些計畫的共同目標只有一個:釋放比特幣龐大的流動性,並將其整合進更廣闊的DeFi 生態系統。

資料來源: L2.Watch data

隨著協議的多樣化,比特幣生態的容量也隨之成長。這個領域已經走過漫長歷程——從最初用於支付的網路疊加層(如Lightning),到如今提供多種能力的複雜鍊式生態。但關鍵挑戰不僅是建立能為比特幣用戶提供新可能性的鏈,更在於如何在過程中保留比特幣原生的特性和安全性。這遠比單純透過鑄造與銷毀機制建立跨鏈橋或合成資產複雜得多。 Botanix 透過Spiderchain 技術和協調者網路來解決這個問題,從而保持與比特幣主網的直接連接與連續性。

這些技術的演進推動比特幣從「持有(HODL)」邁向「生息(Yield)」:進入DeFi 和現實世界資產(RWA)場景。 Botanix 的目標正是實現這種「智慧化使用比特幣」,且不脫離比特幣主鏈本身。配備智能合約的比特幣鏈解決方案如今支援鏈上借貸、交易和收益生成,正在逐步複製以太坊的DeFi 體系。這讓BTC 持有者可以賺取收益或將BTC 作為抵押品使用,而無需依賴中心化託管人。正如VanEck 所指出,這類鏈與抽象技術將把比特幣從被動的價值儲藏工具轉變為活躍參與去中心化生態系統的一員,進一步釋放流動性並推動跨鏈創新。

結語

因此,比特幣早已不再只是儲存在冷錢包裡的「數位黃金」。我們正站在比特幣新時代的起點。一個比特幣的流動性、安全性和去信任性共同重塑去中心化金融格局的時代。

而最令人興奮的是──這一切才剛開始。