本文作者:Iris、盧文龍

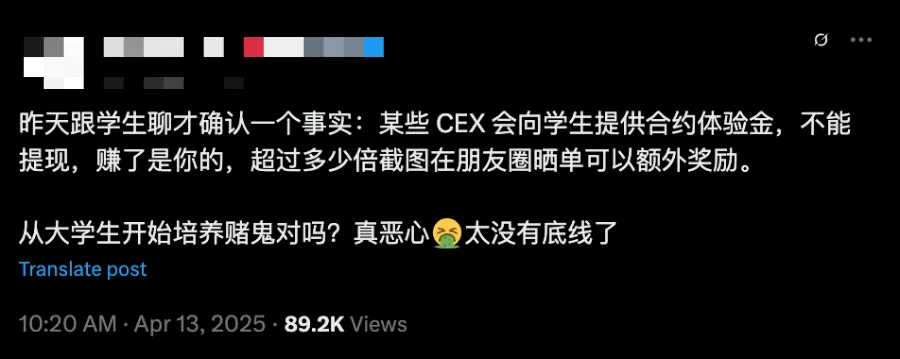

這兩天,Web3中文社媒關於「某些CEX提供大學生合約體驗金」的輿論持續發酵。事件起因是一則在X平台發布的爆料帖,因涉及「CEX」「大學生」「賭鬼」等敏感關鍵字,引發大量關注與討論。

曼昆律師翻閱這篇貼文下的評論發現,主流聲音普遍對這種推廣方式表示反對,認為大學生尚未建立成熟的價值觀和風險意識,不應被作為推廣目標。例如媒體BlockBeats發文《請各交易平台立即停止向大學生推廣合約體驗金行為》,直指此類行為本質上是「披著金融啟蒙外衣的賭博誘導」;慢霧科技的餘弦也轉發聲援,支持全面抵制。

不過,也有部分聲音對此表示「見怪不怪」。有人表示自己大學期間接觸過類似推廣,也有人認為大學生成年、有民事能力,願賭服輸是個人選擇。

正是這種觀點的分歧,讓曼昆律師意識到:類似於「校園大使」計畫這類,被定義為教育、啟蒙、技術傳播的校園推廣,已經在不少校園實質落地,成為部分Web3計畫品牌乃至常規獲客的路徑。

作為一家專注服務Web3.0 行業的律師事務所,曼昆律師也曾多次與高校鏈協合作,共同舉辦合規講座等活動。在這些過程中,我們觀察到一個共通性問題:無論是學生個體,或是以鏈協為代表的學生組織,在面對Web3計畫合作時,普遍缺乏對「推廣行為是否合規」的基本判斷能力。

於是,一個關鍵問題也隨之浮現:大學生到底能不能參與Web3校園大使計畫?與Web3專案方的合作中,哪些行為安全?哪些可能踩線?

虛擬資產交易平台的校園大使計畫可靠嗎?

這次引發廣泛討論的「合約體驗金」事件,其合規問題幾乎無需爭議。

根據我國現行監管體系,無論是境內主體或境外平台,只要面向境內居民推廣未經註冊的高風險金融衍生品,如合約交易、槓桿產品等,均涉嫌非法金融活動。即便使用「體驗金」包裝,只要行為本質上構成引導交易,就不具備合法性。

但合規問題不止於此。

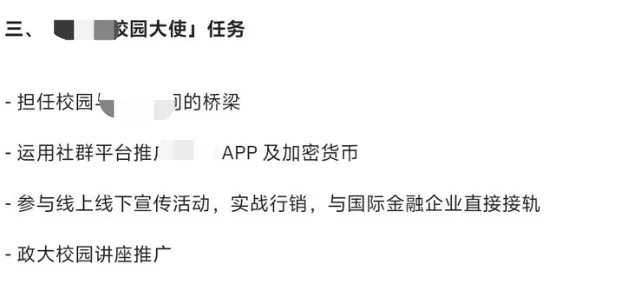

近年來,許多CEX在校園內落地的大使計劃,不再局限於「交易激勵」本身,還出現了更多看似無害、實則風險模糊的推廣模式,包括但不限於:

*某交易所校園推廣任務截圖

1. App推廣與註冊引導

部分校園大使計畫要求參與者引導同學下載安裝交易所App,並完成註冊,有時也配合「邀請有獎」「綁定即送」等獎勵機制。這類行為在平台宣傳中被包裝為“新用戶教育”或“使用指導”,但其實質已經非常接近未經許可的金融推廣。

根據中國相關法律,任何在境內向不特定對象推廣金融產品、引導開戶交易的行為,都需要具備相應金融業務牌照。大學生在此類推廣行為中,雖未簽署正式代理協議,但其行為本質上構成了事實上的營銷代表或引流方,一旦發生交易糾紛或引發監管介入,責任並不模糊。

2. 品牌宣傳與內容輸出

還有一類更隱密的機制,是由大使協助交易所品牌宣傳,例如在社媒社群分享品牌宣傳文章、參與社群媒體互動、組織講座等。這類操作常被理解為“內容實習”“宣傳志工”,但其實際效果已經對平台形象和信任建構形成影響。

在中國境內,涉及金融平台的對外推廣、品牌傳播也存在著監理門檻。尤其是當這些內容觸及「交易體驗」「資產安全」「合規承諾」等敏感資訊時,極有可能被認定為未經許可發布金融廣告。對組織者而言,仍無法規避法律責任。

3. 技術講座與業界科普

有些平台會透過「Web3技術公開課」「區塊鏈入門講座」「產業發展分享會」等方式,聯合校園社團進行活動。表面上看,這類內容並未直接引導註冊或交易,似乎風險較低。

但需注意兩點:一是主辦單位是否明確標註平台身份,二是內容中是否有平台引流或產品露出。如果是由某CEX名義發起,並在講座中介紹其產品結構、交易優勢等相關內容,即便講座主題是“加密行業現狀”,也可能被視為打擦邊球的金融推介行為。

Web3計畫的校園大使計畫更安全嗎?

相較於虛擬資產交易平台的高風險行銷路徑,許多Web3專案方設立的「校園大使」計畫看起來溫和許多。它們往往不觸及交易產品、不承諾收益,而是引導學生參與共建。

但這類大使機制就安全了嗎?

可能很多人傾向於認為: 「這只是知識傳播」「不碰幣不違法」。

然而,從法律實務角度來看, 「是否合規」取決於行為的功能和影響,而不是專案本身是否去中心化或非營利。例如,以下2類就是最常見但容易被誤判的合作形式:

1. 宣傳大使/社區建設

部分Web3計畫方會邀請學生成為“校園大使”,鼓勵其在社群媒體、線下活動中代表計畫宣傳或發言。例如2024年某知名公鏈的中文社群招募校園大使,要求參與計畫的學生可以創作優質內容、經營社群、傳播生態資訊以及在校園內舉辦線下活動等等。

亦或是成為校園社區組織者/建設者,引導大學生幫助計畫進行使用者導流。例如,2023年某去中心化社交平台就曾公開在全球範圍內的大學招募校園大使,以建立和擴展該計畫的校園用戶社群。

這類合作往往以「內容貢獻」「社區自治」「去中心文化」為包裝,淡化了其商業屬性,也模糊了參與者與專案方之間的法律邊界。但從實際效果來看,學生透過產出文章、發布影片、組織活動,已實質上承擔了品牌傳播者與引流參與者的雙重角色。

這類行為的潛在合規隱患包括:

實際代言但身份模糊

雖然專案方可能並未明文授權,但當學生大使的內容具備“結構化、定期性、連動性”,甚至出現在官方帳號轉發、海報聯名中,其傳播行為容易被外界誤認為是專案官方立場。一旦內容涉及未來計畫、代幣結構、生態激勵等敏感訊息,學生便可能被認定為「事實推廣者」。

導流路徑隱性但結果明確

學生發布的文章或活動宣傳中,可能會嵌入註冊路徑、加入社區、填寫錢包地址、綁定郵箱等任務入口,雖然未承諾收益,但往往與空投積分、測試資格或未來治理權利掛鉤。這種「非交易路徑的導流」在中國仍構成潛在金融活動觸達風險。

激勵機制難以判責

大使計畫多為「內容排名」「項目積分」「DAO內聲望制度」等結構,前期由於項目方並不直接發幣或金錢激勵,使得學生難以意識到自身角色的重要性與法律責任。而一旦平台事後因違規被調查,學生內容可能成為證據鏈的一部分。

2. 品牌合作/聯辦活動

除個人大學生參與外,Web3專案方在校園的另一常見合作模式是與學生組織(尤其是鏈協)進行聯合辦活動或品牌共建。例如,以「技術講座」「DAO公開課」「開發者黑客松」「Web3趨勢研討」等名義進行線上線下聯合活動,或透過贊助形式在活動材料、講者安排、宣傳管道中嵌入品牌露出。

這類合作往往不涉及顯性金錢交易,專案方多以「內容支援方」「共同主辦單位」的身份參與,由鏈協負責落地執行和對接校內資源。由於不發生資金流轉,學生組織往往將其視為純粹的技術交流或行業學習項目,缺乏對合規問題的基本識別。

但現實中,一旦活動中出現與虛擬資產相關的內容展示、使用者引導路徑,或合作未經過學校審批備案,學生組織或可能被實質地捲入「非法金融活動協助」的法律風險中。比如:

活動形式中立,內容實質導流

有些活動雖打著「技術主題」的旗號,實質內容包含專案機制介紹、經濟模型拆解、空投資格預告等環節,或在PPT/演講中附帶二維碼掃碼、加入專案群、填寫測試表單等參與路徑。這種導流行為若未加以揭露與限制,即使學生組織未直接牟利,也可能被認定為推廣協助方。

項目身份不明,合作邊界不清

若部分專案方為境外DAO、未註冊主體或“擬發幣平台”,其法律資質本身不明確,若學生組織協助其在校內進行傳播、組織活動,可能被視為為境外未備案VASP提供便利,觸及政策紅線。

未經審批的校內品牌露出

一些學生組織可能會在活動中直接使用專案Logo、官網鏈接,甚至在宣傳海報中與專案方並列署名“主辦/合作方”,如果未向校方申請校內宣傳或品牌合作許可,可能會導致組織在法律或校紀上均處於無保護狀態。一旦活動出現投訴或爭議,學生組織可能成為被問責主體。

曼昆律師建議

在Web3產業快速發展的當下,大學生作為最活躍的技術接受者與社群建立力量,確實擁有天然的參與熱情與建設價值。因此,曼昆律師非常支持大學生參與科技創新與生態共建,並鼓勵大學鏈協成為推動產業認知的重要節點。

但“參與”並不等於“放任”,因此我們建議從以下三個方向出發,以“能做什麼、怎麼做更安全”為原則,設定實操框架:

明確參與定位,不做“代言人”

如果你是專案大使、內容創作者、社群貢獻者,建議在個人簡介、發文中明確標註“個人觀點,不代表專案官方”,避免誤導他人或承擔事實代言責任;

同時,不建議參與撰寫專案代幣機制、治理結構等涉及未來收益或分配權的內容,尤其在國內平台傳播時應避免出現「預期收益」「空投時間」「價格展望」等詞彙。

參與鏈上活動時,留存風險記錄

如果你準備參與項目內測、鏈上互動、錢包綁定等活動,建議保留項目原始規則說明截圖,確認其未涉及合約交易、槓桿引導或資產募集;若需要邀請他人參與,應主動提醒“該項目未在中國境內註冊或備案,相關權益存在不確定性”,避免因邀請行為引發誤導或責任連帶。

學生組織合作需走“校內合規路徑”

在與任何Web3計畫進行聯合活動前,鏈協/學生組織應完成三項動作:

明確項目方身分與法律註冊地;

將合作內容提交至校方核准(如含外部品牌、線上活動、資助等事項);

製作風險提示頁或合規免責聲明,以減輕組織方對活動內容的法律責任。

合規不是拒絕探索,而是讓探索成為值得長期投入的事業。

我們歡迎學生加入Web3建設,也歡迎計畫方與校園建立共創機制,但請在合作前提下,提前劃清法律邊界,確保每一次嘗試都「留痕、可回溯、可免責」。