저자: Liu Xiaofan, 홍콩 시립대학교 미디어커뮤니케이션학과 조교수, Eurybia 수석 과학자

비트코인: 새로운 세계의 기초

2008년부터 2009년까지 비트코인은 인터넷의 기본 통화로 탄생하여 일련의 미래 기술 혁신의 토대를 마련했습니다. 당시의 맥락에서 비트코인은 모든 사람이 평등한 유토피아 사회를 묘사하려는 전통적인 금융 과두제 체제에 대한 반란이었습니다. 그것이 지지하는 탈중앙화 개념은 암호화 기술을 통해 개인의 프라이버시를 보호하고 개인에게 경제적 자율성을 부여한다는 사이퍼펑크 문화의 핵심 정신을 깊이 반영합니다. 그러나 처음에는 이러한 아이디어가 주로 소수의 기술 엘리트들 사이에 퍼졌습니다.

나카모토 사토시가 '은퇴'하고 영적 지도자가 됐다

2011년 이 분야에서 획기적인 사건이 일어났습니다. 비트코인 백서의 저자인 나카모토 사토시가 인터넷에서 완전히 사라졌습니다. 익명의 창립자는 개인을 초월한 자유와 분권의 정신을 상징하는 신비한 영웅으로 변모했습니다. 사토시 나카모토의 "은퇴"는 비트코인의 개념을 더욱 순수하게 보이게 만들었을 뿐만 아니라 그를 거의 종교적인 지도자로 만들었습니다.

암호화폐: 추세, 거품 및 낙인

2010년 비트코인의 가치가 점차 시장에서 발견된 이후, 2011년 출시된 라이트코인(Litecoin)과 같이 동일한 기술 프레임워크를 기반으로 구축된 일련의 다른 암호화폐가 탄생했습니다. 그러나 암호화폐의 초기 적용 시나리오는 상당히 당혹스러웠습니다. 다크넷 시장에서 유통되는 등 불법 거래에 대한 비용을 지불하는 데 사용되는 경우가 많아 '회색 영역'을 나타내는 것처럼 보였습니다.

이익집단은 명사 뒤에 서 있다

시간이 지남에 따라 암호화폐는 시장 거품과 점점 더 연관되어 왔습니다. 2015년 이더리움 시스템이 온라인화되면서 암호화폐 생성 비용이 크게 줄어들었고 투기로 가득 찬 버블 시장도 탄생했습니다. 2018년 암호화폐 시장은 첫 번째 큰 붕괴를 경험했습니다. 2021년에는 탈중앙화금융(DeFi)과 대체불가토큰(NFT)의 물결이 시장을 휩쓸며 다시 한 번 투자 열풍을 촉발했지만, 2022년에 다시 붕괴됐다. 글로벌 규제 기관의 관심과 개입으로 암호화폐는 점점 더 심각한 규정 준수 압력에 직면해 있으며 시장 낙인도 더욱 악화되고 있습니다.

블록체인의 탄생과 의미의 재구성

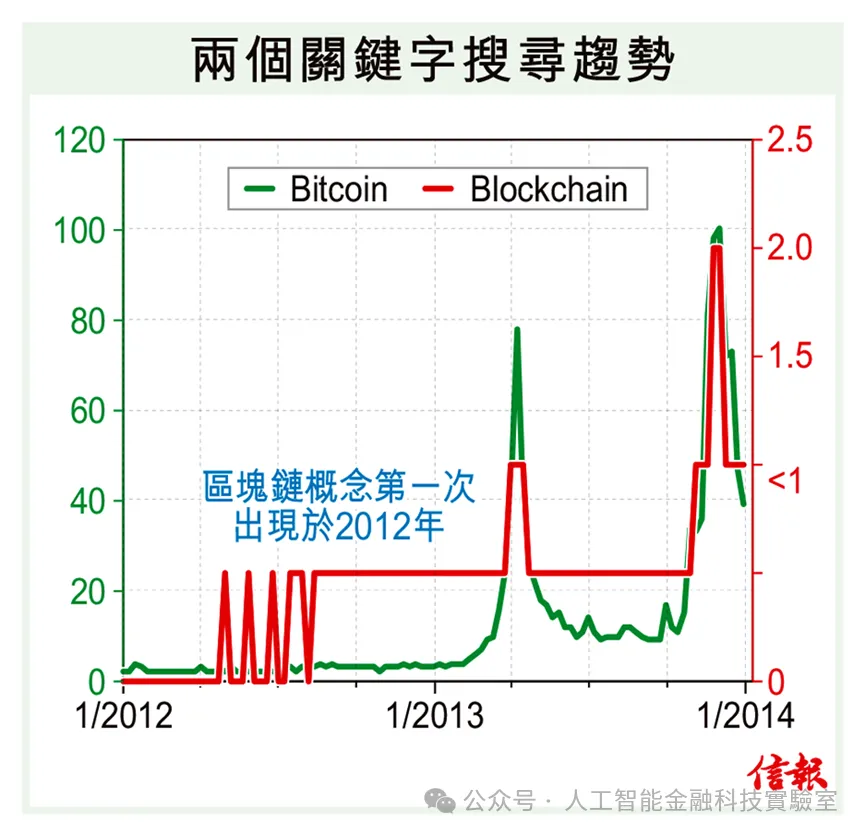

많은 사람들은 "블록체인"이 비트코인과 거의 동시에 또는 그 이전에 등장했다고 믿고 있지만 사실은 그렇지 않습니다. 구글 트렌드 데이터에 따르면 블록체인이라는 용어는 2012년부터 2013년까지 비트코인의 분산 시스템 기술을 설명하는 데 사용되지 않았습니다[그림]. 이 용어는 나중에 중국 본토에서 "블록체인"으로 번역되었습니다. 상징 구축 전략으로 블록체인이라는 단어의 등장은 기술 스택에 새로운 상징적 의미를 부여합니다. 이후 기술은 시장 투기라는 꼬리표에서 분리되어 '신뢰 기계'라는 중립적이고 보편적인 이미지가 만들어졌다. 따라서 기술 기업은 금융, 공급망, 의료, 정부 데이터 관리 및 기타 광범위한 분야에서 시장을 주도하는 것으로 유명합니다. 물론 시장이 실제로 이 기술을 채택하는지 여부는 이 기사의 범위를 벗어납니다.

메타버스와 Web3: 업계의 자구

암호화폐 산업은 자신의 낙인을 인식하지 못합니다. 업계는 오랫동안 새로운 용어를 사용하여 위치를 바꾸려고 노력해 왔습니다. 가장 영향력 있는 두 가지 용어인 Metaverse와 Web3는 모두 기존 용어의 새로운 사용을 대표합니다.

메타버스의 개념은 1992년 SF 소설 '눈사태'에서 유래했는데, 이는 현실 세계와 평행한 엔터테인먼트 및 경제 시스템을 갖춘 가상 세계를 의미합니다. 암호화폐 업계는 이 개념을 빌려 인터넷 세계의 경제 시스템을 재창조하려는 비전을 표현합니다. 좋은 시절은 오래가지 않았고, 전통 기술 산업은 이 단어의 매력을 금세 발견했다. 페이스북이 이름을 메타(Meta)로 바꾸면서 메타버스(Metaverse)의 내러티브는 완전히 다시 쓰여졌고, VR과 AR과 밀접하게 연관된 디지털 세계의 비전으로 바뀌었습니다. 이 과정은 담론 조작 뒤에 숨은 투쟁을 보여줍니다. 거대 기술 기업이 신생 기업을 물리쳤습니다.

페이스북이 이름을 메타(Meta)로 바꾸면서 '메타버스(Metaverse)'의 서사는 완전히 다시 쓰여졌다. 이 과정은 담론 통제 뒤의 투쟁을 보여주었고, 거대 기술 기업들은 신생 기업들을 물리쳤다.

Web3는 암호화폐 기반의 사용자 주권 인터넷의 이상을 표현하기 위해 2014년 Gavin Wood에 의해 제안되었습니다(아마도 유명한 "읽기, 쓰기, 소유"에 대해 들어보셨을 것입니다). 그러나 이 개념은 오랫동안 주변에 머물렀다가 2021년에 재발견되어 오늘날에도 계속 사용되고 있습니다.

우리는 이 두 단어를 보아야 합니다. 기술과 산업의 명명은 실제로 사회 구성의 과정입니다. 모든 단어 뒤에는 자신의 목표를 달성하기 위해 다양한 방식으로 사회에 영향력을 행사하는 이익 집단이 있습니다.

지역 시장: 정책 중심 혁신으로 가는 길

오늘날 전 세계적으로 암호화폐에서 파생된 수많은 명사와 용어가 있으며, 각 국가와 지역마다 더 널리 사용되는 사용법이 있습니다. 홍콩 정부는 국제 금융 중심지로서의 지위를 유지하기 위해 글로벌 디지털 경제를 위한 허브를 구축하고 구체적인 적용 시나리오와 규제 프레임워크를 통해 안정적인 시장을 창출하기를 희망합니다. 현재 홍콩에서 가장 일반적으로 사용되는 단어는 가상 자산, 토큰화된 자산, 실제 세계 자산 및 웹 3.0입니다. 그들 모두는 한 가지 공통점을 갖고 있습니다. 즉, 중립적인 용어를 사용하여 암호화폐의 투기와 거품 이미지로부터 스스로를 분리하고 시장의 신뢰와 서사를 재편하기를 희망한다는 것입니다.

개념혁신이 반드시 기술혁신인 것은 아니다

나는 여기에서 각 용어 뒤에 숨은 미묘한 차이, 이익 집단, 그들의 계략에 대해 자세히 설명할 생각이 없습니다. 하지만 경고의 말씀이 있습니다. 그 중 일부는 암호화폐 산업의 합법성에 대한 추구를 반영하고, 일부는 전통적인 금융 산업에서 기술 내러티브를 수용하고 있음을 보여주며, 일부는 완전히 명확하지 않은 동기를 가지고 있습니다.

결론: 해 아래 새 것은 없다

보시다시피 비트코인에서 블록체인, 암호화폐에서 Web3 및 토큰화된 자산 시장에 이르기까지 모든 새로운 개념의 탄생 뒤에는 사회적으로 구성된 논리가 있습니다. 개념적 혁신은 반드시 기술 혁신일 필요는 없으며, 시장 변화에 대응하고 사용자와 자본을 유치하기 위해 다양한 이해 집단의 담론을 재구성하는 것일 수도 있습니다. 개념을 교체한다고 해서 위험이 제거되는 것은 아니지만 새로운 희망을 가져오는 동시에 새로운 미로에 위험을 숨기기도 합니다. 명사가 어떻게 변하더라도 인간의 본성은 변하지 않는다는 사실을 분명히 깨달아야 합니다.

전통적이든 신흥이든 금융 시장은 초보자이든 베테랑이든 저류의 장소입니다.