近年、ブロックチェーン業界では「消費チェーン」を中核概念とするプロジェクトが多数登場し、ユーザーの敷居を下げ、操作手順を簡素化することで、より多くのWeb2ユーザーをWeb3の世界に引き込むことを目指しています。 TON エコシステムにおける最初の消費者向けレイヤー プロジェクトとして、DuckChain は革新的な EVM 互換性と Telegram Star トークン化機能により、急速に数百万のユーザーを魅了しました。

しかし、プロジェクトが進むにつれて、ユーザーと市場からのフィードバックは二極化してきました。一方では、DuckChainの技術革新とユーザーの成長は目覚ましいものですが、他方では、活動への参加を「拒否」されたため、一部のユーザーはそのビジネスモデルに疑問を抱いています。まず、DuckChain の事例から始めて、消費者チェーンの本質を探ります。これは業界変革の先駆者でしょうか、それとも不当利得のツールでしょうか?

1. ダックチェーンのイノベーションと成果

技術革新: EVM 互換性と Telegram エコシステムの統合

DuckChain の最大の特徴は EVM 互換性です。これにより、開発者は使い慣れた Solidity 言語を使用して TON エコシステムでアプリケーションを構築できるため、開発のハードルが大幅に下がります。同時に、DuckChainはTelegram Starのトークン化機能を通じてWeb2ユーザーのポイントをオンチェーン資産に変換し、ユーザーがWeb3に入るプロセスをさらに簡素化します。この技術統合は、TON エコシステムに新たな流動性をもたらすだけでなく、Telegram の 10 億人のユーザーにシームレスなオンチェーン エクスペリエンスを提供します。

ユーザーの成長とエコシステムの拡大

テストネットの立ち上げ以来、DuckChainは530万人以上のユーザーを獲得し、テストネット活動における有料ユーザー数は100万人を超え、オンチェーン取引量は2,900万を超えました。メインネットが立ち上がった後、DuckChainのアクティブウォレットの数はすぐに100万を超え、オンチェーンの取引量は500万を超え、強力なユーザー成長の勢いを示しました。さらに、DuckChainはArbitrum、OKX、Camelotなどの有名なプロジェクトとも協力し、そのエコシステム領域をさらに拡大しています。

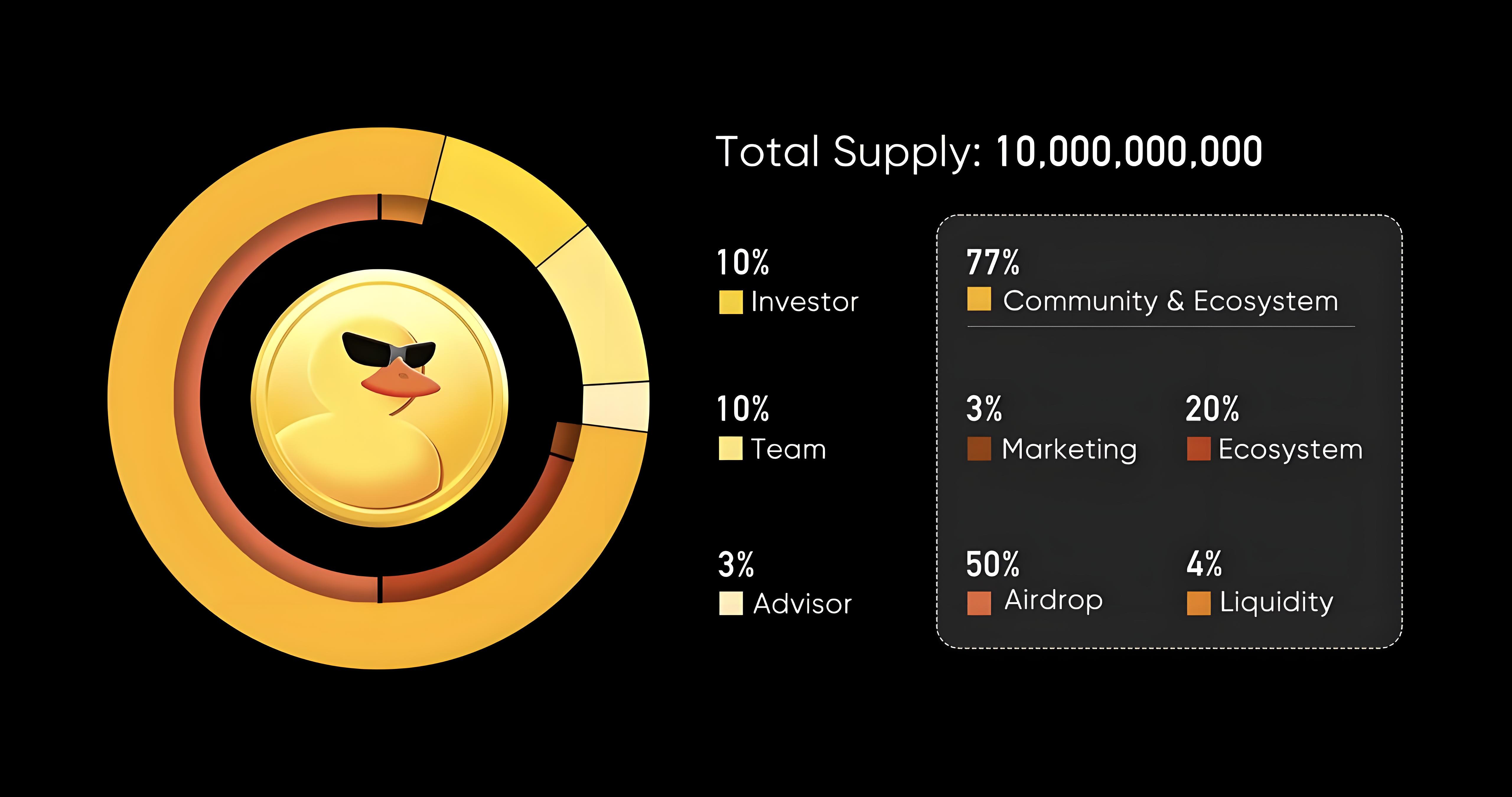

トークンエコノミーとインセンティブメカニズム

DuckChainのトークンDUCKの総額は100億で、そのうち77%はコミュニティとエコシステムの発展に割り当てられ、そのうち50%はエアドロップに、20%はエコシステムの発展を支援するために使用されます。このインセンティブメカニズムは、エコロジカルプロジェクトへの財政的支援を提供しながら、エアドロップやステーキング活動を通じてユーザーの参加を促すことを目的としています。

2. ユーザーの「アンチタッチ」の背後にある消費チェーンにおける隠れた懸念

活動ルールが複雑で、ユーザーの参加コストが高い

DuckChainはエアドロップやステーキング活動を通じて多くのユーザーを集めていますが、活動ルールが複雑で参加コストが高いというユーザーからの報告もあります。たとえば、エアドロップ報酬を受け取るには、ユーザーは特定の資産を担保にする必要があります。しかし、市場が大きく変動した場合、担保資産の価値が大幅に縮小し、ユーザーの実際の収益が予想よりも低くなる可能性があります。このデザインは、一部のユーザーから「偽装したネギの切り方」として疑問視されました。

Telegram Star トークン化の制限

DuckChainのTelegram Starトークン化機能は、ユーザーがWeb3に参入するためのハードルを下げますが、実際の適用シナリオは限られています。現在、Telegram Starは主にガス料金の支払いやオンチェーン活動への参加に使用されており、まだ広範な消費シナリオを形成していません。この制限により、ユーザーはプロジェクトの長期的な価値に疑問を抱く可能性があります。

不十分な生態学的流動性

DuckChain は TON、EVM、BTC エコシステムの流動性を統合することに取り組んでいますが、そのエコシステム内の DeFi プロトコルとアプリケーションはまだ初期段階にあり、流動性は比較的不十分です。この流動性の断片化の問題により、ユーザーの実際の体験が制限され、プロジェクトの長期的な発展に影響を及ぼす可能性があります。

3. 消費チェーンの性質: 業界の変革か、それとも単に殻を切ってネギに変えただけか?

業界変化の可能性:

消費者チェーンの中心的な目標は、技術革新を通じてユーザーの敷居を下げ、Web2 ユーザーの Web3 への移行を促進することです。 DuckChain の EVM 互換性と Telegram Star トークン化機能は、このコンセプトを具体化したものです。この互換性により、既存の Web2 アプリケーションを Web3 エコシステムにスムーズに移行できるだけでなく、開発者に強力なツール サポートを提供し、ユーザー エクスペリエンスとアプリケーションの浸透率を向上させることができます。流動性の不足や適用シナリオの制限といった問題を効果的に解決できれば、消費者チェーンはブロックチェーン産業の大規模応用の触媒となり、分散型経済の総合的な発展を促進することが期待されます。

ネギを切ることのリスク:

しかし、消費チェーンの背後にあるインセンティブメカニズムとビジネスモデルも悪用される傾向があります。一部のプロジェクトでは、複雑な参加ルールと高い参加コストを通じてユーザーの資本投資を引き付けるものの、最終的には投資家が損失を被ることになります。高い収益を餌にしてユーザーの資金を犠牲にして「ネギを切る」という現象は、ブロックチェーン分野では目新しいものではなく、特に有効な監督がなければ、市場での不合理な投機を助長し、一般ユーザーの利益を損なう可能性があります。そのため、消費チェーンの仕組みの透明性と持続可能性、ユーザーの権利の保護をどのように確保し、ユーザーの信頼を構築し、市場の健全な発展を確保するかが、今後の発展に向けた重要な課題となっている。

4. DuckChain事例の啓蒙:消費チェーンのジレンマと解決策

トークン経済設計の諸刃の剣

DuckChain のトークン経済モデルは論争の中心となっている。同社は高いインセンティブを通じてユーザーの参加を促そうと、トークンの77%をコミュニティに割り当てた(50%のエアドロップ、20%のエコシステム開発などを含む)が、過去のエアドロップデータによると、エアドロップ後3か月以内に売り圧力によりトークンの88%以上が大幅に価値を下げた。このモデルは短期的にはユーザーを急速に集めることができますが、実際のアプリケーションシナリオからのサポートが不足している場合は、トークンの価値を維持することが難しくなり、最終的には資産の縮小によりユーザーが「カウンターペイ」されることになります。たとえば、DuckChain テストネットアクティビティのユーザーは 930 万 Telegram Stars をチャージしましたが、トークン化後の使用シナリオはガス料金の支払いとステーキングに限定されており、消費のクローズドループを形成できませんでした。

テクノロジー統合の現実と虚構を区別する

DuckChainの技術革新(EVM互換性、Telegram Starトークン化、クロスチェーン流動性統合など)は「業界の変化」としてパッケージ化されていますが、実際の実装効果はまだ検証する必要があります。例えば、同社が主張する「EVM、TON、BTCエコシステムの流動性の統合」は、クロスチェーンブリッジとインセンティブメカニズムに依存していますが、TONエコシステムのTVLはわずか7億ドル(90%がTONとUSDC)であり、流動性統合に対する基礎的なサポートは弱いです。さらに、Arbitrum Orbitアーキテクチャによって開発の敷居は下がったものの、TONエコシステム内のDAppsは依然としてMemeとシンプルなGameFiが中心であり、複雑なアプリケーションが不足しています。

コミュニティ主導の持続可能性の課題

DuckChain の「楽しいコミュニティ文化」は、ユーザー数の増加のハイライトであり、たとえば、DuckChainBot を通じて設計されたゲーム化されたインタラクションを通じて、何百万ものユーザーを魅了しています。ただし、このモデルは短期的なインセンティブに大きく依存しており、ユーザー維持率は疑問視されています。データによると、テストネットフェーズ中に23万人のユーザーがTelegram Starをチャージしたにもかかわらず、メインネットの立ち上げ後にオンチェーン取引の成長率が鈍化し、エアドロップの終了とともにユーザーアクティビティが減少する可能性があることが示されています。対照的に、成熟した消費者チェーンは、「トラフィック・エアドロップ」サイクルだけに頼るのではなく、DeFiプロトコルを通じてユーザーの行動をオンチェーンの生産性に変換するなど、長期的な価値獲得メカニズムを構築する必要があります。

5. 消費チェーンの未来:「交通ゲーム」から「価値ネットワーク」へ

ユーザーニーズの本質に立ち返る

消費チェーンの中心的な命題は、Web3 の使用のハードルを下げ、実際の需要を生み出すことです。 DuckChainがTelegram Starsのトークン化を通じてユーザーに「意識せずにオンラインに行ける」ようにする試みは重要な試みだが、ガス料金を支払うレベルに留まるのであれば、Web2ポイントシステムと何ら変わらない。将来的には、ソーシャルリワードやコンテンツサブスクリプションなどの高頻度消費行動にスターを使用し、「ポイント-消費-収入」の閉ループを形成するなど、応用シナリオを拡大する必要があります。

流動性統合の技術的深化

現在、クロスチェーン流動性統合は主にブリッジプロトコルに依存していますが、セキュリティと効率性の問題が顕著です。 DuckChain が TON エコシステムの孤立を真に打破したいのであれば、ZK テクノロジーを使用して軽量なクロスチェーン検証を実現したり、統合された流動性プールを通じてマルチチェーン資産を集約したりするなど、より基本的なソリューションを模索する必要があります。同時に、実質収益プロトコル(貸付やデリバティブなど)の導入により、資本の利用率が向上し、流動性の「偽りの繁栄」を回避することができます。

規制とコンプライアンスの枠組みの構築

消費者チェーンにおける「大量導入」のビジョンは、規制上の課題に直面する必要があります。たとえば、法定通貨としての Telegram Stars には KYC/AML の問題が伴う可能性があり、トークン化されたポイントの財務属性も証券監督の範囲に含まれる可能性があります。 DuckChainは、「規制アービトラージ」だけに頼るのではなく、コンプライアンス機関と協力して、オンチェーンIDと準拠した支払いチャネルの統合を検討する必要があります。

VI. 結論

DuckChain の事例は、消費者チェーンの軌道における典型的な矛盾を反映しています。一方では、テクノロジーの統合とユーザーの成長という革新的な可能性があり、他方では、トークン エコノミー バブルと短期的な利益追求のリスクがあります。今後の成功は、応用シナリオの拡大が単純なミームやゲームから、ソーシャルや金融、いわゆる流動性などの高頻度の需要にまで発展できるかどうか、クロスチェーン統合がアカウントデータの表面だけにとどまらず、本当に資本効率を改善できるかどうか、そしてコミュニティガバナンスが短期的な利益に駆り立てられた「搾取者」から積極的なエコロジカルな共同構築者へと変貌し、長期的な価値分配に参加できるかどうかにかかっています。

消費チェーンプロジェクトが「敷居を下げる」という名目で「トラフィックを収穫する」だけであれば、それは必然的に「殻を変えてネギを切る」ためのツールとなり、技術革新とユーザー価値を深く結び付けることでのみ、業界の変革の中で一定の位置を占めることができる。