在全球數位化、資訊化浪潮的衝擊下,電信業傳統的商業模式正面臨前所未有的困境。下一代5G技術的推廣落地為營運商帶來了巨大的前期投入壓力,但是其業務收入模式並沒有得到改善,增值服務尚未實現有效突破,反而陷入到存量市場的搏殺之中。

從數據來看,美國上市的頭部電信企業雖然收入較網路巨頭高出50%,但獲利能力僅為後者的30%。電信業的利潤率僅為網路巨頭的20%,淨收入僅能維持在5%左右,市值更是僅為網路公司的30%。這一現狀反映出投資人對電信業重資產投入模式以及低成長潛力的信心嚴重不足。

電信業也在不斷變化。對於15/16年參與過虛擬業者業務的人來說,電信業者產業對民營的開放並沒有解決實際的問題,無論是存量搏殺或深入產業,這並不是本質上的變革方案。我們當時也探索過出海,與歐洲最大的虛擬營運商Lebara Mobile也嘗試過合作,但因為種種原因並沒有推進下去。

現在反思,當初建構的eSIM全球漫遊場景其實非常適合透過Web3的方式來實現,並在後續透過區塊鏈價值傳輸網路促進增值服務。但是區塊鏈以及Web3技術並未在那時興起,否則也會是另外一番景象。

本文將基於目前傳統電信產業的現狀,來看區塊鏈技術以及Web3營運模式對於現狀的解決方案,並透過Web3去中心化電信業者Roam的案例,來進一步探討區塊鏈與Web3對電信產業重構——將通訊網路升級為價值交換網絡,將會為我們帶來什麼?

一、傳統電信業者業務模式存在挑戰

傳統電信業者的商業模式以通訊網路基礎設施為核心,透過提供1)電信連接服務、2)增值業務,以及3)產業數位化解決方案實現獲利,並在技術迭代與市場變革中持續轉型,其核心邏輯可概括為通訊「連結+生態+服務」的三層架構。

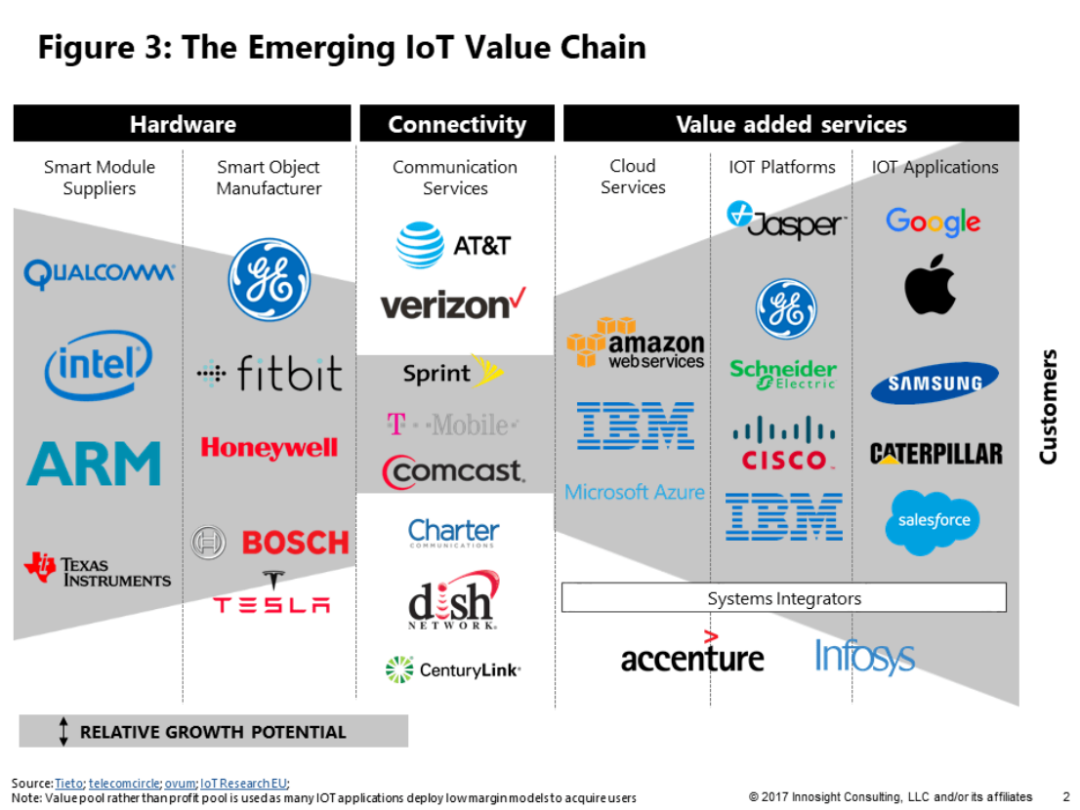

基礎通訊服務仍是收入支柱,包括行動數據、家庭寬頻、企業專線等傳統業務。例如,5 G套餐和千兆光纖的普及推動數據流量收入成長,但傳統語音和簡訊收入因微信等OTT應用替代而大幅萎縮。為因應此趨勢,業者透過捆綁銷售(如「寬頻+ IPTV +智慧家庭」)提升用戶黏性,中國行動的融合套餐用戶滲透率已超60%。同時,加值服務成為成長引擎,涵蓋雲端服務、物聯網、金融科技等領域。以物聯網為例,全球營運商連接的智慧設備已超20億台,中國移動的雲端運算收入三年內成長25倍,顯示出數位轉型的潛力。

成本結構上,業者面臨1)重資產投入,與2)精細化營運的雙重壓力。 5 G基地台建設、頻譜拍賣(如美國C波段拍賣耗資810億美元)及資料中心投資推高資本開支,全球業者年均投入超3000億美元。為降低成本,業界普遍採用共建共享(如中國廣電與中國移動合作5 G基地台)、AI節能技術(華為方案助中國聯通節電10%)以及網路虛擬化(Open RAN節省30%設備成本)。然而,發展到現在的存量紅海市場用戶爭奪成本居高不下,終端補貼和通路佣金佔行銷費用過半,倒逼業者轉向數位直銷,App訂購套餐佔比已超60%。

產業挑戰主要來自技術迭代與跨界競爭。傳統業務衰退顯著,全球語音收入年均下降7%,簡訊收入萎縮90%,人均ARPU值十年降幅達40%。儘管有5 G用戶快速成長,但回報週期漫長(預計8-10年),需應付星鏈衛星寬頻、雲端廠商邊緣運算等新興對手的衝擊。例如,SpaceX星鏈已覆蓋50萬農村用戶,AWS則透過Local Zones搶佔企業低延遲市場,迫使營運商加速轉型。

傳統電信業者的轉型路徑聚焦技術升級與生態重構。技術層面,網路切片、邊緣運算和Open RAN開放架構成為關鍵,例如德國電信為車企提供1毫秒延遲的自動駕駛網絡,AT&T為醫院客製化遠端手術專用通道。生態建構上,營運商正從「流量管道」轉向「數位服務引擎」:韓國SKT推出元宇宙平台Ifland,Jio整合電商、支付打造超級App,中國移動透過咪咕影片切入內容生態。 ESG策略亦成差異化抓手,沃達豐計畫2030年實現100%再生能源供電,Verizon承諾十年碳減量40%,既降低政策風險又吸引社會責任投資。

二、存量市場搏殺與出海未知探求

先前野蠻成長的業務模式-龐大存量市場X基礎通訊服務費,已經難以支撐目前龐大的5 G資本投入與重營運成本。市場已經進入到一個幾家營運商在存量市場搏殺,以及對於各自對細分市場進行深度整合的階段。

這不僅是電信業者產業的困境,也是當下整體市場經濟的縮影。我記得前幾年有一次聽羅振宇的跨年演講(當時對市場十分悲觀,放在現在也適用),全場下來省流版本就兩個字:出海。但是對於電信業者而言,出海並不容易。

由於通訊在各國都是非常敏感的產業,那麼電信業者的出海之路必定會是難上加難:

1)市場進入限制:多數國家透過立法限制外資持股比例(如印度外資電信持股上限50%),要求在地化營運(如印尼的「資料主權法」),甚至直接禁止外資參與(如北韓、古巴);

2)頻譜分配規則不同:各國5 G頻段不統一(如中國主要用3.5 GHz,歐洲專注700 MHz),業者需客製化設備,推高跨國部署成本;

3)資料在地化的嚴格要求:歐盟《一般資料保護規範》(GDPR)、俄羅斯《資料在地化法》強制資料儲存於境內,限制跨國資料流動;

4)本地壟斷性市場結構:多數國家由2-3家本土業者主導(如韓國SKT、KT、LG U +佔98%市佔率),外來者難以打破使用者慣性;

5)價格戰與補貼文化:新興市場(如東南亞)依賴低價套餐和手機補貼,跨國業者需承受高成本壓力(如沃達豐在印度因低價競爭虧損退出)。

針對上述的困難,無論是透過股權投資的形式(例如新加坡Singtel透過控股印度巴帝電信(Airtel)、印尼Telkomsel等本土企業,間接滲透亞洲市場),或是透過合資的模式(例如中國聯通與西班牙電信(Telefónica)成立合資公司,共享拉美市場資源),或是以南非市場的方式將成本在有限市場的存量搏殺,資金成本的巨大投入,以及該如何回應「回報在哪裡」的困惑。

所以對於出海而言,我們看到,電信業者無法完全擺脫地域限制,但可以透過資本合作、技術聯盟和垂直服務實現「有限全球化」。基於此,對於「出海」的電信業者將呈現「全球能力,本地交付」的特徵:

- 核心網路層:透過海底光纜、衛星、雲端服務建置全球骨幹網,但需遵守各國資料主權規則。

- 技術標準層:6 G研發已呈現中美歐“技術陣營化”,運營商需在標準分裂中選邊站隊。

- 服務應用層:高度本地化,依賴合資夥伴或本土團隊運營,如Orange在非洲推出M-Pesa行動支付。

三、如何用Web3來重構電信業?

顯然,有限的全球化與在夾縫市場中求生存並不是我們想要的答案,我們完全可以透過區塊鏈技術以及Web3的營運模式重構電信產業。電信業的Web3重構絕非簡單“區塊鏈+”,而是透過全球化、代幣經濟、分散式治理和開放協議,將通訊網路升維為基礎價值交換層,以支撐未來的數位文明。營運商若拒絕變革,或淪為「水管工」;若擁抱重構,則可能成為下一代價值互聯網的路由中樞。

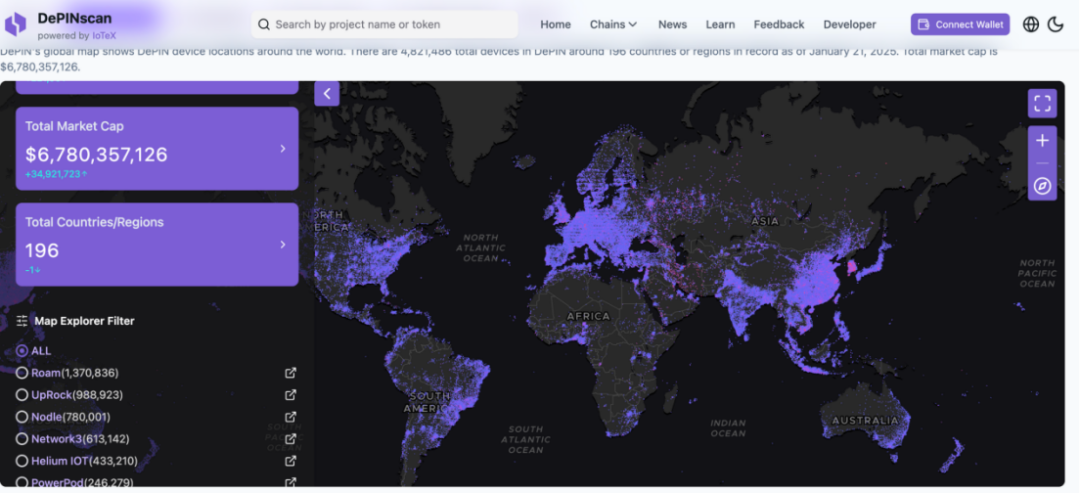

在基礎設施層面,實體網路資源透過代幣化實現分散式共享-Web3去中心化電信營運商Roam模式已驗證用戶貢獻Wi-Fi熱點獲代幣激勵的可行性,已建成覆蓋百萬節點,兩百多萬用戶的去中心化通訊網絡,挑戰傳統營運商基站獨佔模式;而頻譜資源的DAONFT(如英國電信化通訊,西班牙電信與Evernym合作開發的去中心化身分(DID)方案,讓用戶自主掌控SIM卡數據,營運商僅作為驗證節點,減少隱私洩漏風險;數據主權進一步回歸用戶,韓國SK Telecom的區塊鏈數據市場允許用戶交易脫敏行為數據並獲取代幣收益,營運商則轉型為交易撮合方。

跨境服務與結算的自動化成為另一個突破口。 AT&T、Orange等參與的CBSG聯盟利用區塊鏈重構國際漫遊清算,將結算週期從30天壓縮至即時分賬,降低成本40%;DeFi模式則被引入資費體系,用戶可透過質押穩定幣獲得通訊折扣,而營運商發行專用代幣(如設想中的Verizon VZW Token)可能會重塑付費生態。物聯網領域,區塊鏈與邊緣運算結合催生設備自治網路-德國電信與Fetch.ai合作開發的車聯網協議,讓智慧汽車自動競標路邊基地台資源,實現低延遲通訊;愛立信則透過區塊鏈追蹤5 G基地台零件來源,強化供應鏈可信度。

此外,經濟模型上,通訊與金融實現原子級融合:用戶以加密貨幣支付服務的同時,可透過共享頻寬、數據甚至運動量(如Telefónica的「運動挖礦」)賺取收益,形成「消費-生產」閉環;DeFi機制更衍生出通訊保險、跨鏈漫遊等創新服務,鏈上智能合約自動執行跨國結算,執行跨國結算自動執行跨國結算。

案例:Web3去中心化電信業者Roam

Roam致力於建構一個全球性的開放無線網絡,確保人類和智慧設備在靜止亦或是移動狀態都能夠實現自由、無縫和安全的網絡連接。相較於傳統電信業者的地域局限,以及業務的同質化,Roam基於區塊鏈與生俱來的全球化優勢,透過搭建OpenRoaming™ Wi-Fi框架的去中心化通訊網絡,同時接入eSIM服務,建構了一個全球開放、免費的無線網路。

透過僅僅兩年多的建設,目前,Roam在全球190個國家擁有1,729,536個節點,2,349,778個應用程式用戶,並且每天進行50萬次網路驗證活動,已成為世界上最大的去中心化無線網路。此外,Roam用戶在建造和驗證Wi-Fi節點時還可以獲得免費的eSIM數據,使得Roam成為能夠採用互聯網模式運營的電信服務商。

在全球範圍內,雖然傳統Wi-Fi依然承擔著超過70%的資料流量,但其老舊的基礎設施和隱私資料安全問題限制了其潛力的發掘。為了解決這些挑戰,Roam與Wi-Fi聯盟及無線寬頻聯盟(WBA)合作,結合傳統OpenRoaming™技術和Web3的DID+VC技術,建構了一個去中心化的通訊網路。這不僅降低了全球網路建設的高昂前期成本,還實現了類似於蜂窩網路的無縫登錄和端到端加密功能。用戶無需重複登錄,能夠如同使用蜂窩數據一樣無感連接Wi-Fi,大幅提升了用戶體驗和連接穩定性。

Roam的去中心化部署方案,為OpenRoaming™ Wi-Fi的產業升級提供了創新方案。借助Wi-Fi的天然入口屬性,Roam彌合了Web2和Web3生態的間隙,透過去中心化技術重新定義了電信服務在使用者體驗和資料標準上的產業規範。

Roam鼓勵用戶透過Roam App參與網路共建,分享Wi-Fi節點或升級至更安全便利的OpenRoaming™ Wi-Fi。使用者不僅可以在全球四百萬個OpenRoaming™熱點之間享受無縫連接,還能在人跡罕至的地區如西伯利亞和加拿大北部找到Roam的自建網絡節點,從而大幅擴展網絡覆蓋範圍,提升用戶體驗。

同時,Roam的eSIM為其全球開放無線網路願景提供了關鍵支援。用戶可直接在裝置上啟動資料套餐,無需使用實體SIM卡,大幅簡化了使用流程。 Roam eSIM遍及全球160多個國家,為旅遊和商務人士提供了靈活且高性價比的網路連線解決方案。

Roam透過Wi-Fi+eSIM的全球免費接入,和多樣化的激勵機制,推動了去中心化網路的快速發展。同時透過創新機制,用戶可以透過簽到、邀請好友或與Roam社群媒體互動賺取全球數據流量或Roam積分代幣,為用戶提供了創建一個持續穩定的收益管道。

四、基於通訊的價值交換網絡

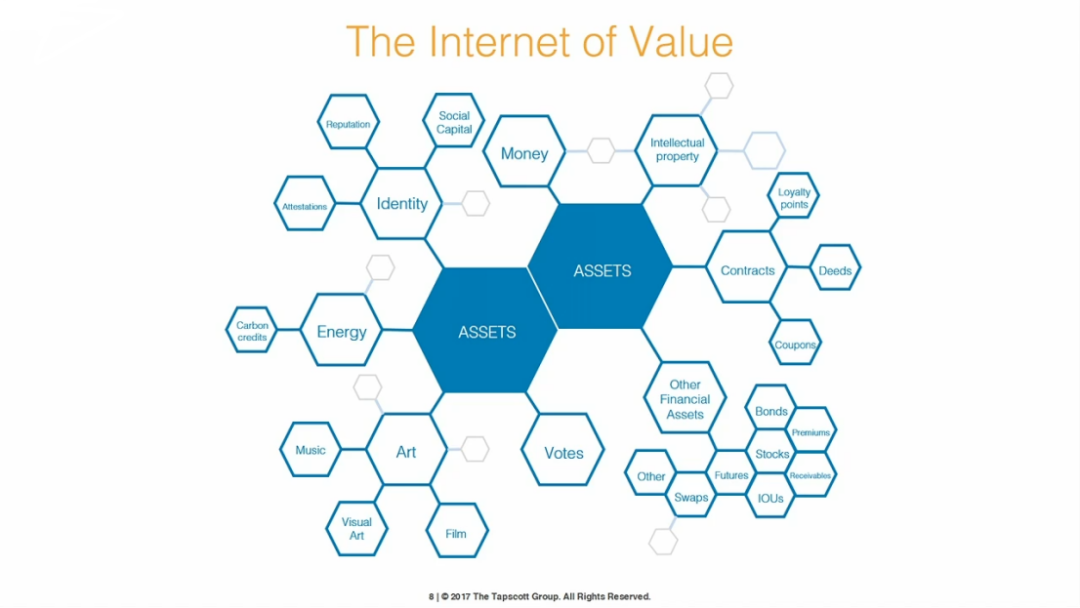

其實除了透過Web3的方式重構業務模式之外,區塊鏈通訊網路的變革可以是一個重大突破。基於區塊鏈與Web3的電信產業重構,本質是將通訊網路升級為價值交換網絡,從「傳遞訊息」躍遷至「傳遞訊息+價值+信任」三位一體網絡,成為融合價值傳遞、數據確權與信任協作的下一代數位社會底座。

Web2的網路基礎設施已經實現了無摩擦、近乎自由的資訊流通,但是其中的價值並沒有流通。 Web3的價值互聯網能夠為這些價值提供承載,使得價值和資訊一樣無摩擦、近乎自由地流通。在這其中,支付的本質,就是價值的轉移(Exchange of Value)。

我們從歷史的角度來看,通訊技術的演進深刻重構了金融支付體系的發展軌跡,每一次技術突破都為支付形態帶來質的飛躍。從19世紀摩斯電碼的滴答聲到現代區塊鏈支付的即時結算,通訊技術透過提升訊息傳遞效率、擴展連結邊界、重建信任機制三個維度,持續推動金融支付領域的革命性變革。

4.1訊息傳遞效率:解構時間與空間的價值傳輸壁壘

最早的電報技術的出現首次實現了跨時空價值傳遞。 1858年跨大西洋電報電纜開通後,銀行間匯款時間從數週縮短至數小時,金融市場的時空壁壘首次被打破。 SWIFT系統在1973年建立的電子報文通訊系統,將傳統電傳(Telex)3-5天的跨境支付週期縮短至T+1,全球日均處理4,200萬條支付指令的通訊能力,建構起現代跨境支付的基礎設施。網路時代TCP/IP協定創造的即時通訊能力,使電子支付完成時間壓縮至毫秒。區塊鏈採用P2 P(點對點)通訊網路取代傳統金融的中心化通訊架構,建構無需中介的價值傳輸通道,相較於SWIFT系統所依賴的集中式封包交換,通訊效率提升數百倍。基於區塊鏈Web3的通訊網絡,同樣也能夠實現價值交換效率的大幅提升。

4.2連結邊界擴展:建構普惠金融的神經末梢

蜂窩行動通訊技術將支付節點延伸至物理世界每個角落。 2 G網路支持的SMS支付在非洲催生了普惠金融革命,埃塞俄比亞電信的HelloCash透過USSD通道,在基地台覆蓋率不足40%的地區實現了金融服務滲透。同樣,基於Roam建構的全球網絡,可以為所有能夠連網的人群(尤其是14億無法觸及銀行金融服務的人)提供區塊鏈上的銀行級金融服務,無論人們身處亞馬遜雨林,還是在非洲腹地,真正實現金融普惠和金融平權。

除了地理邊界的拓展,通訊網路也能夠連結矽基文明。物聯網通訊技術正在創造新型支付場景。 NB-IoT支援的智慧電錶在義大利ENEL公司實現自動抄表扣費,LoRaWAN連線的自動販賣機在日本Lawson便利商店完成每月超200萬筆無人支付。 5 G網路1 ms超低時延與百萬級設備連接能力,支撐著特斯拉汽車V2 X通訊實現的自動充電扣費系統。同樣,隨著AI Agent的爆發,AI Agent相互之間或AI Agent與人之間的互動需要通訊網絡,以及網路之上的價值傳輸。

4.3信任機制重構:InTrustlessWeTrust

比特幣白皮書為我們描繪了一個無需信任中介的世界,密碼學與代碼為我們提供了一個無需信任的基礎。然而,當這個理想主義的加密世界與無比現實的真實世界交織的時候,妥協並非唯一選擇,如何在區塊鏈網路上建立信任機制是我們需要思考的。

基於區塊鏈技術以及Web3的“鏈上銀行”,已經能夠實現目前已開發國家銀行服務的多種功能,例如儲蓄(自託管)、投資理財生息(DeFi Stacking or RWA Product)、轉帳(區塊鏈點對點網路)、消費支付(穩定幣支付收款)等等功能。

這些銀行層級的服務,對使用者來說,任何人僅僅需要連網就能夠實現,這可以是Roam專案的進一步衍生。隨著機制的重構,更多基於區塊鏈通訊網路的金融服務將被建構。未來或將催生"全球即時結算網絡"、"AI自主金融體"等結合通信以及支付的新形態。

案例:Orange Money在非洲的行動支付佈局

Orange Money的案例深刻體現了電信業者透過金融科技深化在地化策略的路徑。雖然這是一個傳統電信業者的路徑,但不妨為Web3電信新變革提供參考。

非洲市場因傳統銀行滲透率低(撒哈拉以南僅34%成年人有銀行帳戶)但手機普及率高(80%),成為行動支付藍海。 Orange依託其1.3億非洲用戶基礎,在17國推出Orange Money,用戶超4000萬,採取差異化競爭策略:在M-Pesa主導的東非(如肯尼亞)以低手續費和高佣金爭奪份額,但在法語西非(如塞內加爾)憑藉語言適配性和村級代理網絡佔據超60%爭奪市場份額,並與M-Pesa。其成功關鍵在於垂直場景綁定-與農業合作社聯動發放採購款、接取政府公共服務繳費,並創新推出小額信貸(OKash即時貸款)和低成本跨境匯款(手續費降30%),形成「通訊+支付+金融」生態。然而,市場割據顯著:M-Pesa壟斷東非(月交易額120億美元),MTN佔據西非,本土化巨頭與PayPal等國際業者形成混戰。 Orange透過支付業務提升用戶ARPU值20%,並利用交易資料優化風控(不良率< 5%),但面臨獲利壓力(淨利率僅3-5%)、網路安全投入(佔IT預算30%)及法語區政局動盪風險。未來,Orange計畫整合支付、電商、內容建構超級App,並探索西非數位貨幣「Eco」試點,其模式驗證了營運商在欠發達市場需深度融合本地場景、通路與文化,但持續成長依賴生態協同與合規平衡。

五、寫在最後

電信業者產業的變革正在進行。未來或將形成「中心化設施+去中心化服務」的混合模式:一類基礎通訊營運商,將繼續擔任「管道工」的重任,將控制光纖、頻譜等物理層,但透過API開放網路能力供DePIN專案調用,如沃達豐將網路切片Token化,企業可用加密貨幣購買專屬通道。另一類服務營運商,類似於Roam,將基於通訊網路以及區塊鏈技術,以開放協議的方式重構自身為價值路由中樞。這不僅限於本地,而是在全球開展以通訊為基礎的生態業務。同樣,用戶層需從“被動消費者”轉向“生態共建者”,方能進一步推動整個Web3的通訊生態發展。

Network State的理想國,需要建構在通訊網路之上,像Roam這樣的Web3去中心化電信營運商,可能就會成為理想國的數位底座。