一、 BTC 「避險」屬性:數位黃金敘事與市場真相

2025年4月,比特幣逆勢突破9.5萬美元,但與傳統「避險資產」黃金的背離愈發顯著

相關性矛盾:比特幣與納斯達克指數相關性升至0.5,與黃金相關性降至-0.3

機構控盤加劇:貝萊德IBIT等比特幣ETF持有總量突破110萬枚,佔流通量5.2%,疊加MicroStrategy持倉佔比特幣市值21.8%,形成「寡頭定價」格局

避險標籤工具化:貝萊德CEO拉里·芬克宣稱比特幣是“全球悲觀情緒的避險資產”,但實質是吸引主權基金配置(如2%-5%資產比例),為ETF資金流入鋪路

流動性虹吸效應:比特幣ETF單週淨流入10億美元可推升價格7%-12%,而同期黃金ETF資金流出23億美元,形成資本遷移

二、機構收割

政策傳聞拉盤:3月比特幣因「川普加密儲備計畫」單日漲9%,隨後因關稅恐慌暴跌9%,巨鯨藉機完成高拋低吸

媒體配合出貨:摩根大通等機構發布「避險資產」報告後,貝萊德IBIT持倉量同步成長,形成「研報-資金-物價」閉環

假單誘導:巨鯨「Spoofy」在8.3萬美元掛撤假單,製造技術面假突破,觸發散戶槓桿跟風

波動率收割:機構利用選擇權市場隱含波動率(IV)峰值,賣出跨式組合套利,散戶成波動率溢價“燃料”

三、市場結構分化:機構“掃貨”與散戶“流動性陷阱”

機構囤幣戰略

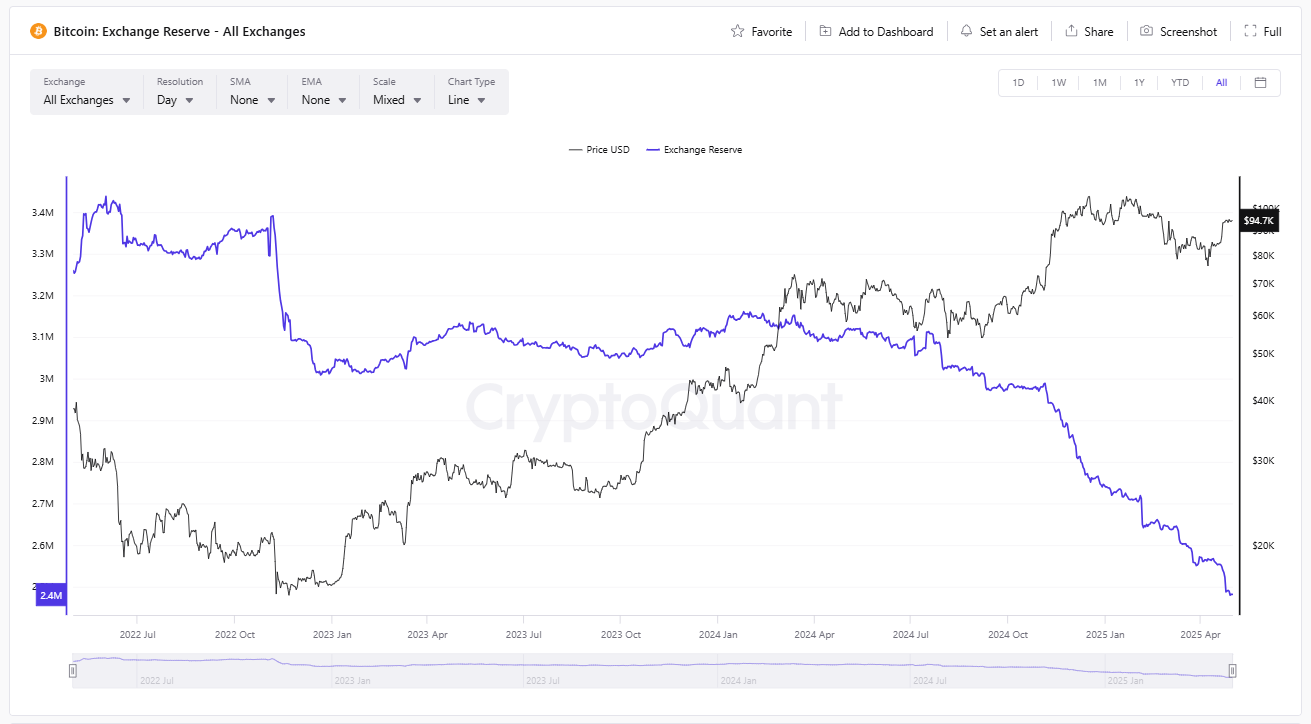

ETF虹吸效應: 2025年機構透過ETF累計購入52萬枚BTC,富達單筆買進2.53億美元,交易所BTC儲備較去年同期減少50萬枚

抗通膨敘事強化:比特幣年化通縮率2.5% vs 美元M2成長4.8%,吸引主權基金對沖貨幣貶值風險

散戶困境:山寨幣崩塌與槓桿依賴

山寨幣流動性枯竭:總市值較2021年高峰縮水78%

高槓桿自殺率:散戶槓桿使用率超80%,但僅3%能穩定獲利,多數淪為交易所手續費與爆倉清算的“養分”

四、散戶生存指南:從FOMO到理性防禦

儲備風險指數:低於0.012(目前0.008)時,暗示長期持有者信心堅挺

Coinbase溢價:當機構買盤強度超過散戶拋壓時,溢價轉正預示反彈衍生性商品工具活用

恐慌抄底訊號:當比特幣單日跌幅超8%、恐慌貪婪指數低於30時,分批建倉

敘事反制:警惕「避險資產」「數位黃金」等標籤背後的機構利益動機,獨立驗證鏈上數據

比特幣突破9.5萬美元,既是機構敘事的勝利,也是散戶認知革命的起點。當「避險資產」淪為資本操控的工具,唯有穿透標籤迷霧、掌握鏈上語言、建構對沖體系,方能在機構鐮刀下捕捉超額收益。