本文作者:白溱、Iris

香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)近期就持牌虛擬資產交易平台(VATP)提供質押服務發布的通告,為香港虛擬資產生態系統引入了一個明確的監管框架,這將產生重大影響。此舉標誌著證監會監管立場的顯著轉變,旨在為質押活動提供結構性規範,同時回應投資者和市場參與者對政策清晰度日益增長的需求。

理解質押機制

質押是指將虛擬資產承諾或"鎖定"於區塊鏈協議中,以支持其驗證過程(通常基於權益證明(PoS)共識機制)。透過質押資產,參與者協助驗證交易並維護區塊鏈安全,作為回報,他們通常會獲得以額外代幣形式發放的獎勵。

儘管質押為投資者提供了獲取被動收益的途徑,但其伴隨多重風險:質押者可能面臨"罰沒"(slashing)等懲罰機制(即因驗證者管理不善或不當行為導致部分質押資產被沒收)。此外,質押資產通常需鎖定固定期限,導致投資人面臨流動性風險。

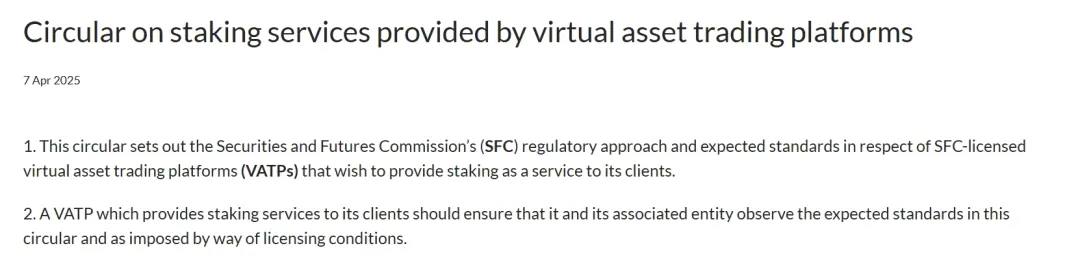

證監會的質押指引

證監會近期發布的通函闡述了其對希望向客戶提供質押服務的VATP的監管方針。該指引著重為提供質押服務的平台建立明確標準,同時確保投資人保護仍是核心關切。以下是指引的關鍵要點:

1. 客戶資產的控制與保障

VATP必須對質押涉及的虛擬資產保持控制權,確保其不由第三方服務提供者持有。此項限制旨在最大限度地減少管理不善或詐欺風險,並保障客戶資產在受監管環境中的安全。

2. 營運控制與風險管理

VATP需制定有效政策以偵測錯誤、緩釋風險並保護客戶資產。平台必須確保具備必要的內部控制措施來管理提供質押服務的營運複雜性,包括解決可能出現的利益衝突。

3. 透明度與資訊揭露

關鍵監管要求之一是VATP必須就質押服務提供清楚詳盡的資訊揭露,包括說明相關風險(如罰沒、鎖倉風險、區塊鏈錯誤及驗證者怠工可能性)。平台亦需揭露費用結構、鎖定期限、解押流程以及第三方參與質押服務的情況。

4. 對區塊鏈協議及第三方的盡職調查

VATP在選擇質押區塊鏈協議及將任何質押相關服務外包給第三方供應商時,必須進行嚴格盡調。此舉確保平台能夠評估相關風險,並選擇與其營運能力和風險管理策略相符的協議。

5. 證監會的事前批准

擬提供質押服務的VATP須先獲得證監會的書面批准。證監會將在平台牌照上附加特定條件,以確保其遵守與質押相關的監管要求。這為進入質押市場的平台增加了額外的監督與問責層級。

提供質押服務的商業動機

交易所和交易平台透過新增質押產品獲得明確的商業利益:

第一,質押創造新收入流。交易所可從用戶透過平台質押代幣所獲獎勵中抽取佣金或"服務費"(例如Coinbase收取約25%的ETH質押獎勵,幣安約20%,Kraken約15-20%,具體因資產而異)。這實際上將客戶閒置資產轉化為平台的經常性收費收入來源。

第二,質押鎖定客戶資產並提升使用者"黏性"。當用戶委託或鎖定代幣以獲取獎勵時,這些資產無法立即提取或交易,從而將客戶餘額(及網路效應)錨定在平台上。

第三,質押服務形成交易所的差異化競爭優勢。透過宣傳被動收益產品,交易所可吸引更廣泛的用戶群(包括那些對長期質押回報而非主動交易更感興趣者),並傳遞其提供全方位加密生態服務(交易、託管、收益等)的信號。在高度競爭的加密市場中,提供質押(及相關收益產品)已成為主要平台競爭和提升感知價值的常規手段。

質押與全球監理趨勢

全球監管機構正努力界定質押在現行法律架構中的定位。

核心爭議(尤其在美國)在於質押服務回報是否類似於證券利息(即Howey測試下的"投資合約")。 SEC主席Gary Gensler領導下的機構採取激進立場:

Kraken和解案

作為美國首批提供"質押即服務"的大型交易所之一,Kraken支援多條PoS鏈(如以太坊、Polkadot、Cosmos),允許客戶透過其驗證節點委託代幣。 2023年2月,Kraken同意支付3,000萬美元罰款並關閉美國質押計劃,以和解美國證券交易委員會(SEC)的指控。 SEC認為Kraken的質押服務構成未經註冊的投資合約銷售。根據和解協議,Kraken停止向美國客戶提供質押服務,但繼續在海外運作。

Coinbase被警告

Coinbase在其零售平台(支援ETH、Algorand、Tezos等代幣質押)和機構業務線(Coinbase Prime)提供質押服務。在2023年對Coinbase的訴訟中,SEC特別指出其"質押"收益計畫屬於未註冊證券發行。 Coinbase公開反駁該定性,主張質押是"合法商業模式",不適用傳統證券法要求。針對Coinbase質押服務的訴訟焦點凸顯監管風險:SEC將質押即服務視為可能符合Howey測試的"投資合約"。 (值得注意的是,2025年2月Coinbase宣布SEC已撤訴,被視為監管態度演變的訊號,但截至2024年爭議仍未完全解決。)

不過,也有例外,例如Binance。

全球最大交易所幣安透過"幣安寶"(Binance Earn)套件提供質押服務(支援數十種代幣的靈活/定期質押)。幣安的質押模式相似:客戶在平台鎖定代幣並取得協議年利率(APY)。儘管幣安在牌照方面面臨廣泛監管審查,但截至2025年初,美國當局尚未直接就其質押產品提出指控(幣安已在部分區域下架質押服務以遵守當地法律)。不過,幣安的質押業務展現了該業務的規模:透過主流交易所質押的加密貨幣通常達數十億美元,平台透過宣傳有競爭力的收益率吸引資金。

同時,SEC這一觀點也存在爭議。例如,2025年初美國兩黨參議員團體敦促SEC允許加密交易所交易基金(ETF)質押,主張質押對眾多區塊鏈協議的安全不可或缺。換言之,美國執法政策將質押收益視同債券利息,但部分立法者及產業團體認為該立場抑制創新與投資人利益。

美國以外地區採取不同路徑:歐盟《加密資產市場法規》 (MiCA)未禁止質押;實際上,加密資產服務提供者(根據MiCA包括託管機構與交易所)通常需向監管機構報告客戶資產管理方式(含質押用途資產)。 MiCA明確規範代幣發行與穩定幣,但將非證券代幣及相關服務主要交由各國監管機構與反洗錢/了解你的客戶規則管理。實務中,歐盟的質押即服務可能要求提供者取得MiCA/EMD2下的加密資產服務提供者(CASP)牌照或等效國家許可,這意味著合規成本可能上升但直接禁止可能性較低。

其他司法管轄區情況各異:例如新加坡監管機構對數位資產經紀商與託管機構實施許可製但未禁止質押,而中國、印度等國總體上採取更嚴格的反加密立場(透過禁止零售加密交易間接限制交易所質押)。

在此背景下,Crypto.com、Gemini(Gemini Earn)、Kraken海外分支及眾多小型交易所/託管機構雖然也在提供質押或收益服務(例如Crypto.com允許用戶質押CRO代幣獲取更高獎勵;Gemini Earn——在合作方Genesis破產後已終止——屬於加密借貸產品,說明收益也可能涉及藉貸Earn在Genesis凍結客戶資金後停止兌付;新加坡的KuCoin透過與驗證節點公司合作推出質押代幣。

總體而言,領先交易平台為滿足客戶需求積極推出質押服務,儘管監管機構持續審查相關安排。而全球監理趨勢也正呈現拉鋸戰:爭議焦點包括投資人保護、質押池集中風險的可能性及法律分類。美國監管機構迄今釋放訊號顯示質押產品可能屬於現行法律下的"證券",而其他部分監管機構仍在製定明確指引或對權益證明網絡的經濟作用持更寬容態度。

關鍵風險與營運挑戰

質押服務對平台與顧客構成多重風險:

1. 託管與網路安全風險

為代理客戶質押,交易所必須接管用戶私鑰或將質押委託給驗證節點。此舉大幅增加平台持有資產價值,使其成為駭客的高價值目標。安全漏洞(或內部竊盜)可能導致巨額損失。此外,由於平台實際控制質押代幣,平台破產或詐欺行為(如先前加密產業事件所示)可能危及質押資金。 (監理機關指出質押服務涉及客戶資產託管,牽涉託管法規與審計要求。)

2. 技術/營運風險

運行維護驗證節點涉及營運複雜性。若節點故障(軟體缺陷、雲端服務中斷、配置錯誤)或遭入侵,可能導致其無法參與共識機制。對多數權益證明網絡而言,這可能觸發罰沒懲罰,永久銷毀部分質押資產(如因雙重簽名或長期離線)。因此,質押平台須建立穩健的冗餘驗證節點基礎設施。重大網路事件(如硬分叉或升級)期間的停機將帶來額外風險:平台必須與協議變更保持同步,否則可能會損失獎勵或資金。

3. 流動性與市場風險

質押代幣通常需鎖定期限或至少存在解綁延遲(如以太坊至少2週的退出隊列)。若客戶突然要求提取或出售加密資產,將無法即時操作。這對使用者和平台均構成流動性風險。部分平台提供"流動質押"衍生品或內部欠條以提供表面流動性,但這將引入交易對手風險與潛在錯配。在市場崩盤時,質押資產價值可能如其他加密資產般暴跌,而無法快速退出的特性可能會加劇損失。

4. 監管/法律風險

如前所述,質押服務處於監管灰色地帶。平台的商業模式取決於訴訟結果或規則變化(例如若監管機構突然認定質押收益屬需註冊的"利息",平台可能被迫暫停服務或註冊為證券實體)。這種法律不確定性本身就是營運風險。

5. 商業與競爭風險

提供質押服務通常需與客戶分享收益(因收益率透明且由協議驅動)。若交易所的獎勵佣金過高,客戶可能轉向高收益競爭對手或去中心化協議。反之,低費率將擠壓平台收入。此外,質押服務已趨同質化:缺乏競爭力收益率或用戶友好型質押選項的平台,可能將市場份額拱手讓於具備這些優勢的競爭。

曼昆律師總結

儘管質押服務可能帶來豐厚利潤並吸引客戶,但平台必須管理複雜的技術基礎設施並應對不斷演變的法律框架。成功的質押營運需要穩健的託管安全措施、明確的風險揭露以及適應監管變化的靈活性——所有這些都旨在確保承諾的收益不會使交易所(或其用戶)暴露於不當風險。

對香港而言,證監會的新質押指引反映了本地虛擬資產監管的動態演進。透過制定質押服務提供規則,證監會力求平衡虛擬資產生態系統發展與投資者保護。儘管指引提供了亟需的清晰度,但質押的固有風險仍然存在。平台與投資者均需在充分理解潛在隱患的前提下參與質押活動。證監會建立的監管框架為虛擬資產領域的未來發展奠定基礎,隨著產業持續成熟,密切追蹤這些法規的演進將至關重要。